SIFAT QUAZI, conversation fluide et colorée

cinquante nuances de glaz

SIFAT a le rire communicatif, mais pas seulement. Depuis plusieurs années, elle est artiste à plein temps, mère de deux enfants et elle partage une partie d’un atelier avec Ernesto Novo. Un nouvel espace depuis quelques semaines, qui se trouve toujours dans la cité Python à porte de Bagnolet à Paris, dans un autre immeuble. Ils ont aussi fait une petite place pour accueillir l’artiste-poète Nicolas Laoutec Magat.

SIFAT a investi le premier étage du duplex et va y passer l’hiver en attendant les fresques en plein air du printemps. On lui a rendu visite, on a discuté et voici ce que l’on en a retenu pour vous le faire partager.

Pour commencer, peux-tu nous en dire plus sur tes origines ?

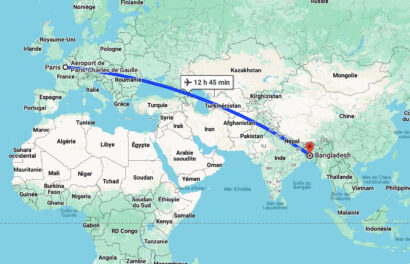

Je suis née au Bangladesh et arrivée en France à l’âge de quatre ans. Je ne parlais pas français, à la maison on parlait bengali. Mon père est arrivé en 1988, et on l’a rejoint en 1991. Le lien avec la France s’est fait avec des Bretons qui ont voyagé à Dacca dans les années 80. Ils ont rencontré mon père, il est resté en contact avec eux, et plus tard il est parti en mission en France pour cultiver des palourdes, en Bretagne.

C’est bizarre de dire ça mais je me sens bengalie-bretonne ! (Rires.) On voit toujours ces amis et je suis attachée à la région. J’y trouve de l’inspiration, ça donne des séries de toiles autour des bleus et des verts. D’ailleurs il y a un mot en breton, glaz, qui veut dire vert et bleu.

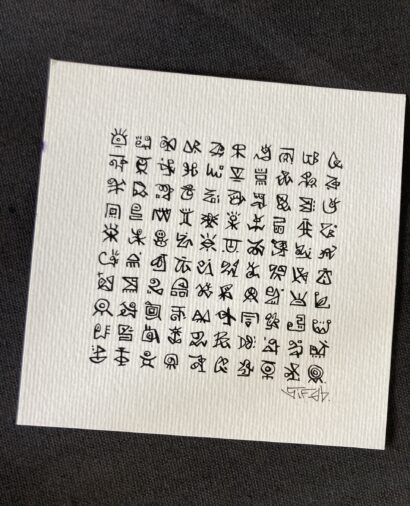

Mon père voulait que je garde la langue maternelle, que je la parle et que je l’écrive, et ça n’est que maintenant que je réalise l’importance que ça avait pour lui. D’ailleurs le Bangladesh a lutté pour imposer sa langue dans les années 50. Le soir, il me faisait réciter et écrire l’alphabet bengali, et avec du recul ça m’a apporté plein de choses, notamment dans mon travail artistique, mais ça n’est pas que des bons souvenirs (sourire).

[la photo ci-dessus est de Rémy Baudequin]

La créativité, ça débute comment chez toi ?

C’était un besoin de s’exprimer, une envie de créer. J’ai souvenir, petite fille, de dessiner à la craie, de ramasser des objets à la fin de brocantes, de les assembler, les coller, couper.

Quand on est arrivés en France, il y avait ce truc d’être très bon à l’école, j’avais des facilités, donc on parlait d’études de médecine ou de droit. Et je ne voyais pas autre chose. Au collège, une prof d’arts plastiques m’a marquée, Madame Rifaï (rires). Elle proposait des exercices différents, abstraits, manuels, et j’ai le souvenir que je m’éclatais.

Cette femme m’a profondément bouleversée, il y a eu un déclic. D’ailleurs, c’est avec joie que nous nous sommes retrouvées en 2021. J’étais enceinte de mon deuxième enfant et je préparais une exposition personnelle à la Maison des Art de Châtillon. Elle m’a accompagnée dans la préparation et c’était très émouvant.

Au lycée, je découvre le graffiti, le rap français, le hip-hop. Je n’ai pas pu passer mon bac pour des raisons de santé, et je suis partie quatre mois au Bangladesh. Quand je reviens c’est un peu une période d’errance. Les potes sont à la fac, j’habitais aux Coudreaux à Chelles, au-dessus du skate-park [le fameux Cosa Nostra, ndlr], loin du centre-ville, et je me rappelle de me sentir un peu isolée.

Je fais des petits boulots et je passe mon BAFA. Je me forme dans l’animation et je prends ça comme un engagement, car je suis enfant de l’éducation populaire, j’ai grandi dans les colos et les centres de vacances. À Chelles, où l’on vit, dans le 77 [ville moyenne à 30 km à l’est de Paris, ndlr], il y avait un important tissu associatif pour les jeunes il y a une quinzaine d’années.

Je rencontre des graffeurs dont JD des DTC, Jordane Jone, UNO, Xavier Deffieux, Bruno Dumont, et je fais mes premiers murs avec ces gens plus âgés qui m’ont prise sous leurs ailes. Le week-end, je vadrouille avec mon sac à dos et je vais peindre, vers chez moi, au canal de l’Ourcq, rue des noyers à Paris, sur le spot des Maraîchers…

Tout ce que je sais, c’est que j’ai la chance d’être avec des personnes hyper-ouvertes et on ne se pose pas de questions. C’était cool de se retrouver et d’être dehors pour peindre. Il n’y avait pas d’objectif ni de plan de carrière, on était là et c’était simple.

Tu fais quel type de fresques à cette époque ?

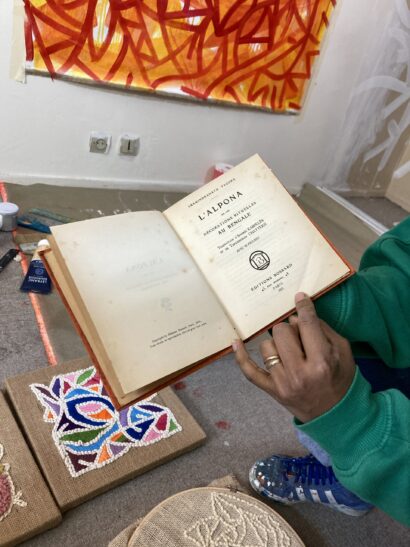

J’expérimente des styles divers et variés. Je vais te montrer… Ça, c’est en 2009 à mon retour du Bangladesh, dans une petit usine abandonnée [voir la photo ci-dessus]. Ça fait référence aux alponas [voir la grande fresque au sol ci-dessous], des dessins au sol, qui est un art du Bangladesh, ça m’a marquée quand j’étais là-bas, et ça reste aujourd’hui une source d’inspiration. À l’époque mon blase c’était Cewat (rires). Regarde le W qui rentre dans le A ! C’est vraiment le début quand on se cherche !

[alpona sur Manik Mia avenue à Dahka au Bangladesh par Rimon Mojumdar]

Là, on avait fusionné avec UNO [ci-dessous], de Montfermeil, avec qui j’ai beaucoup peint. Et là, c’est rue de Ménilmontant à Paris : on était en train de peindre plus haut à l’Ermitage, une nana passe, elle me demande de faire un dessin sur la devanture de son magasin et me propose de l’argent pour que je le fasse. Waouh ! (rire) et cette enseigne existe toujours !

À quel moment ça bascule et ça devient ton activité ?

2013. J’avais fait le tour de l’animation. J’ai droit au chômage et je me dis : « On tente. » Je passe six mois en résidence au 59 Rivoli à Paris, un ancien squat d’artistes qui est aujourd’hui officiel. Les ateliers sont ouverts au public, du coup tu travailles et les gens passent visiter. Ça a été marquant car je rencontre mes premiers collectionneurs, un galeriste ou encore l’équipe POSCA de l’époque. Ça a été plus compliqué de fixer des prix par exemple…

Quand mes droits au chômage s’arrêtent, j’ai eu cinq années pas évidentes, en me demandant régulièrement si je reprenais un boulot à temps partiel. Pas confiante du tout. Là, je me pose moins de questions. C’est mon métier, je suis artiste.

Tu peux nous en dire plus sur tes inspirations ?

Mon premier choc ça a été l’art moderne car mon père m’emmenait dans le quartier de Beaubourg où se réunissait la communauté bengali pour parler politique. J’étais gamine donc ces questions me passaient au-dessus de la tête, mais je peux remercier la fontaine Stravinsky réalisée par Niki de Saint Phalle et Jean Tinguely et l’architecture de Beaubourg que j’avais sous les yeux. Ça me permettait de rêver et de m’extraire de ces discussions qui m’ennuyaient. Ça a eu forcément un impact.

Plus tard, je me suis rendu compte que les travaux de Mondrian, Calder, Matisse, qui ont travaillé autour de la couleur, la forme et la ligne, m’intéressaient. Et il y a cette histoire de tracé direct, l’improvisation, la spontanéité qui font que j’ai toujours été sensible à l’univers du tag par exemple. Et aussi des artistes comme Keith Haring ou encore Jean Dubuffet. Il y a aussi toutes les formes de l’alphabet bengali que j’ai tracées quand j’étais petite, il y en a que j’adore faire. J’ai la mémoire du geste de cette époque.

À un moment, j’ai eu envie de défricher ce qui me plaisait artistiquement. J’allais à des expos, regarder des livres d’art à la bibliothèque, et je découvre les artistes dont j’apprécie le travail.

Est-ce qu’à un moment tu as reproduit des images que tu appréciais pour apprendre ?

Non, et je me rends compte que ça n’est pas ce qui m’intéresse. D’ailleurs, reproduire le réel ne m’intéresse pas. L’interpréter oui, avec le langage des couleurs, les formes et les lignes. Le plus important pour moi c’est de rester connectée à ma créativité et à mes envies du moment.

Avant de peindre une fresque, je parle toujours de « maquette d’intention » parce que je sais que je ne reproduirai pas à l’identique ce que j’ai proposé sur papier. Quand j’arrive devant le mur, j’ai besoin d’avoir ce sentiment de risque, d’improvisation et d’être surprise par moi-même. Quand je peignais à des jams [réunions d’artistes pour peindre ensemble], je voyais les copains avec leurs esquisses, alors que moi je pensais à la couleur que je voulais utiliser.

[la photo ci-dessus avec la sculpture a été prise lors de l’exposition Traces et effacements en 2024 par Laurent Assouline]

Tu partages un atelier avec Ernesto Novo qui a une formation académique et technique, et beaucoup d’expérience…

On partage depuis plusieurs années nos ateliers. Notre travail est très différent, Ernesto est plutôt figuratif, il a une formation académique et je suis plutôt dans l’abstraction. Nos échanges sont très enrichissants, j’apprends tout le temps des choses sur la composition, la lumière, le volume ou la perspective, et c’est top! Ernesto est dans le partage et la transmission, c’est précieux pour moi qui suis autodidacte.

Actuellement, quels sont les artistes dont tu suis le travail ?

Pour la couleur, je pense à Caroline Denervaud, qui fait des tentures avec des formes colorées. Il y a aussi Joan Mitchell, ce qui m’a énormément plu dans son travail c’est le côté lâcher-prise et brut de la couleur, tu as l’impression qu’elle vient griffer les toiles.

J’aime également l’univers coloré, libre et sauvage de Maya Hayuk. Et j’ai découvert récemment le travail de Geoffroy Pithon et ça a été un coup de cœur. J’aime la façon dont il utilise les couleurs, et ses compositions.

Depuis peu, je suis en train d’éplucher le parcours de Sonia Delaunay. Ce qui m’intéresse c’est son rapport à la couleur, le côté joyeux et l’envie de ramener l’art dans son quotidien avec de la tapisserie, des vêtements par exemple. On parle beaucoup de son mari qui a été reconnu, Robert Delaunay, pour elle, c’est venu bien plus tard. Elle explique que son mari était dans la théorie, tandis qu’elle se plaisait dans la rêverie. une grande rêveuse. C’était une belle équipe ! Je ne peux pas dire que je me reconnais en elle, mais il y a quelque chose que je trouve fort, et surtout dans sa volonté d’apporter de la joie.

[Ci-dessous, Caroline Denervaud, Joan Mitchell & Sonia Delaunay.]

[la photo ci-dessus est de Rémy Baudequin]

Tu as travaillé avec des couleurs simples à tes débuts, ensuite ta palette s’est diversifiée…

J’ai travaillé avec les couleurs primaires, elles me rassuraient. Ce sont des couleurs que tu retrouves dans l’art moderne, le Bauhaus aussi, un mouvement que j’aime beaucoup. Et je pense que c’est lié à une période où je m’intéressais beaucoup à Mondrian, Lichtenstein, Fernand Léger…

Aujourd’hui, je m’amuse à fabriquer des couleurs et trouver des combinaisons, c’est une thématique qui me plaît. Je pense aussi que c’est lié à mes origines, quand je suis allée au Bangladesh, à chaque fois la décharge de frénésie de couleurs me nourrissait énormément.

Du coup, je me rends compte que quand je me promène dans le quartier de la Goutte-d’Or ou la Chapelle à Paris, je me sens super bien. Différentes communautés y vivent, et entre les boutiques de tissus, les vêtements, les gens, il y a quelque chose qui me fait du bien.

Ça m’apporte beaucoup de joie, et c’est ce qui m’a toujours émue quand je suis allée au Bangladesh. C’est un pays très pauvre, mais tu as cette joie de vivre, cette bonne humeur. J’ai grandi en France, je peux avoir ce côté râleur, et de me rapprocher de mes origines ça me permet de relativiser sur beaucoup de choses, du quotidien notamment.

[la photo ci-dessous dans le tunnel du Louvre avec Kouka est de Rémy Baudequin]

.png)