Raphaël Kettani

actions, créations, discussions

De la décision d’être peintre…

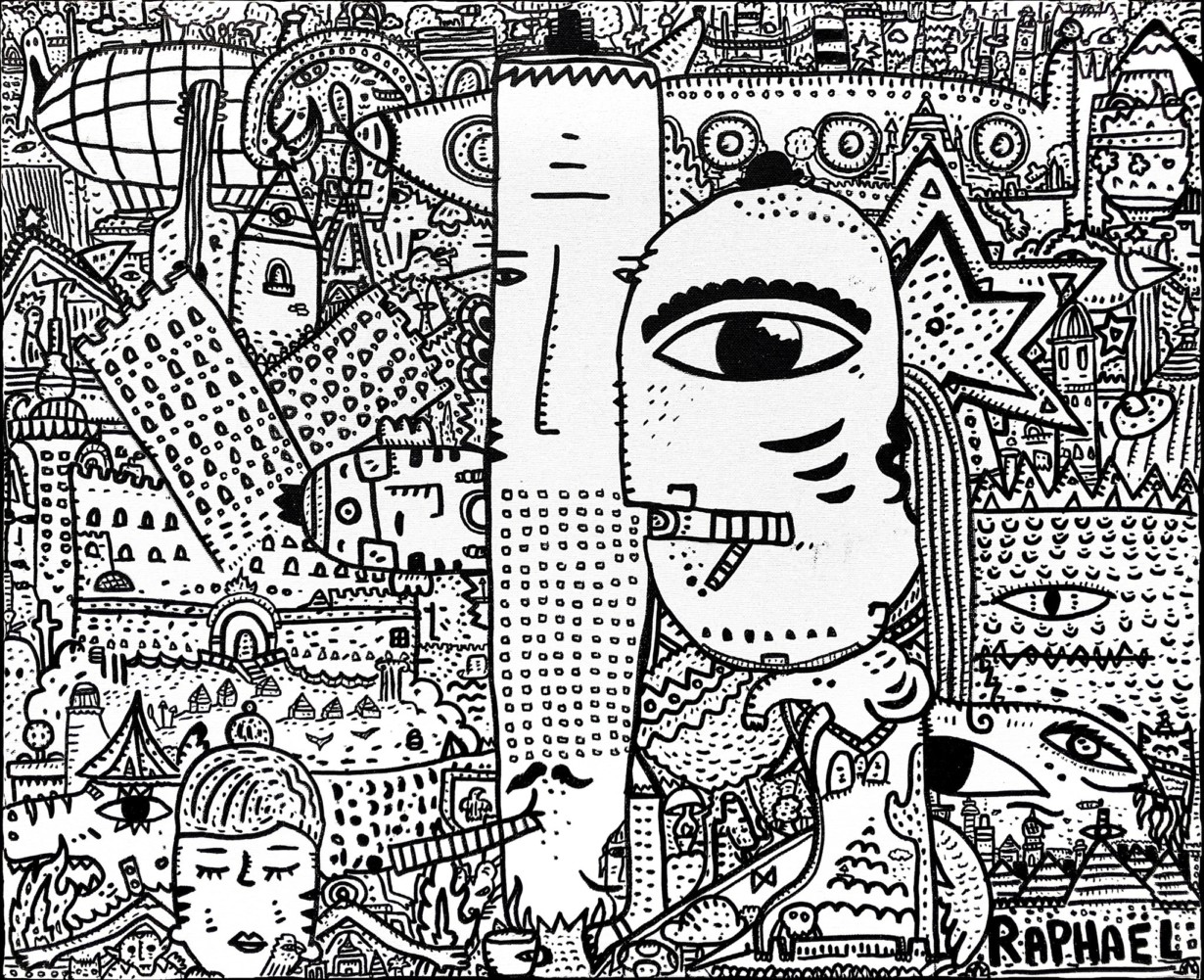

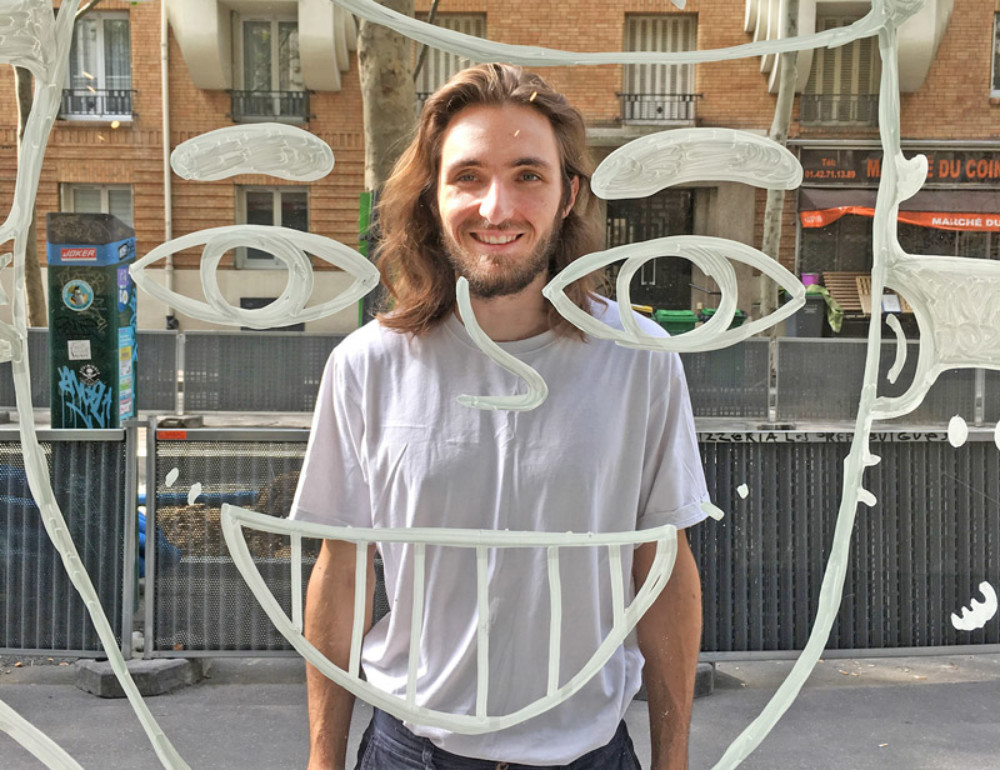

Raphaël Kettani est un jeune peintre qui vient de Belgique, et qui s’est installé à Paris. Ces deux années dans la capitale française, il les a consacrées à peindre. Et il en a profité pour passer de l’atelier à la rue, en développant le concept de Made in Street. Ça commence un soir sur le parvis de l’hôtel de ville, à Paris, où il installe son chevalet, après s’être échappé de son atelier. Sa motivation est de confronter sa peinture à l’environnement, sous les yeux des spectateurs et des badauds, ce sera instinctif, brut et réactif. C’est un nouveau défi pour Raphaël, après une période picturale qu’il qualifie de « magique », soit des formes concentriques, hypnotiques, avec beaucoup de détails.

On a rencontré l’artiste à l’occasion de son exposition Diamant, à l’Espace Oppidum à Paris. Un moment de discussion retranscrit ici, où l’on aborde ses influences, sa vie, son œuvre et sa belgitude.

Pour commencer peux-tu nous parler du dessin, et comment il entre dans ta vie ?

J’ai toujours dessiné. Je dessinais des histoires, instinctivement, en permanence, qui se déroulaient, qui se finissaient, et je passais à une autre. Et en général, ça se terminait par une explosion, quelque chose d’un peu hollywoodien…

Tu es Belge, dans quel environnement as-tu grandi ? Et est-ce que ça a influencé ton trait ?

Je dirais que mon père est fan de BD et qu’il a toute une collection. Du coup, j’ai toujours été baigné dans un univers graphique. Et j’ai découvert assez tôt les bibliothèques municipales qui étaient comme des temples pour moi. J’étais en admiration parce qu’il y a des BD à l’infini, et je voulais tout lire. Je me prenais 15 BD par semaine, je les lisais en deux jours, et ensuite j’attendais le reste de la semaine avant de pouvoir y retourner.

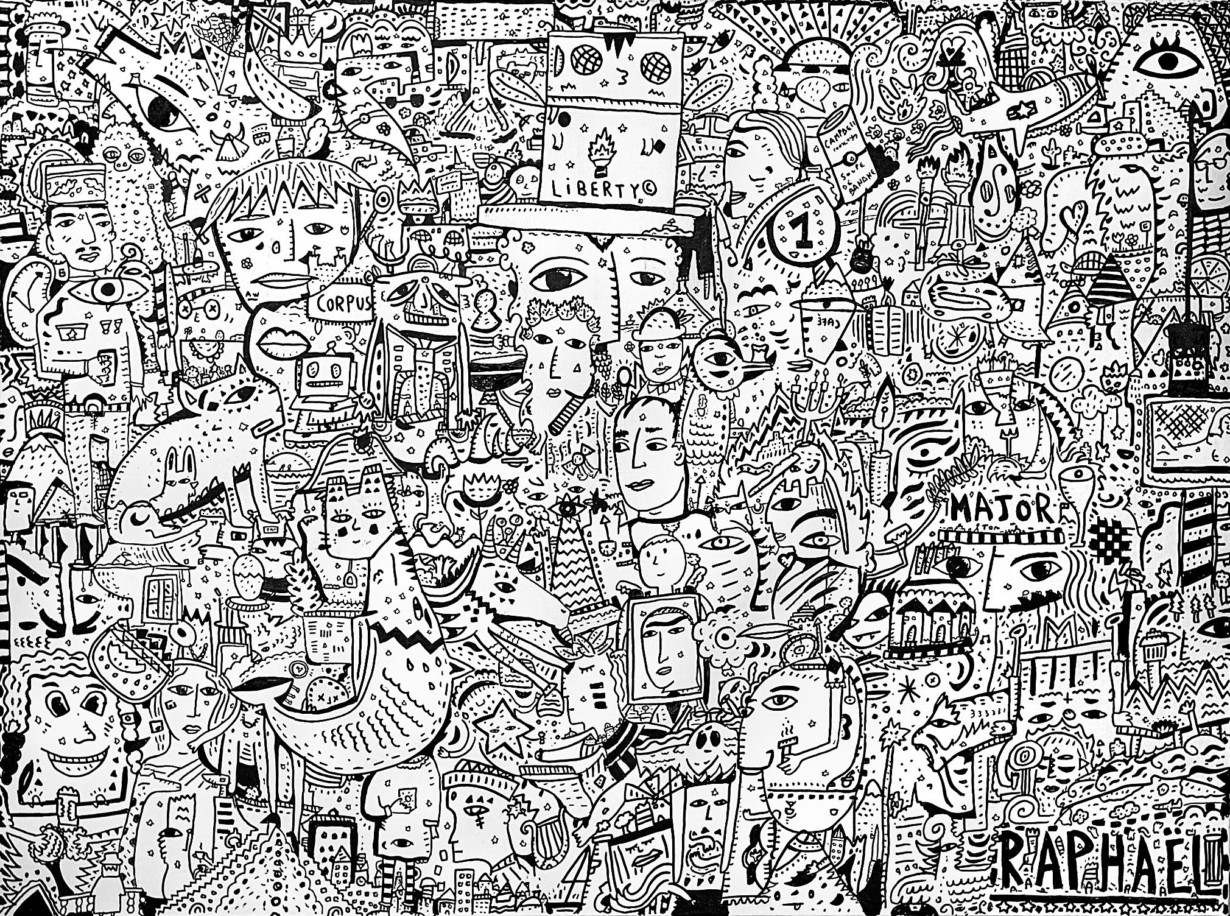

Concernant mes dessins et mes univers, je crois qu’ils ont une forme de naïveté fraîche, de puissance, en perpétuel mouvement. Il y a une forme de bienveillance, de gentillesse et d’enthousiasme en Belgique, et j’imagine que ça ressort dans mes œuvres.

Et si tu devais citer quelques BD et auteurs typiquement belges…

Hmmm… Les Schtroumpfs… Tintin, mais à l’époque ça ne m’a pas plus marqué que ça. Maintenant, ça me marque parce que j’y vois tout l’art, en quelques traits, et c’est très dur à faire. Tout Tintin est minimaliste, il n’y a que les lignes nécessaires, et d’avoir réussi à faire des personnages avec un rond et deux points pour les yeux… c’est un génie pour ça, Hergé.

Il y a aussi Kid Paddle qui m’a beaucoup marqué, je lisais beaucoup Les Tuniques Bleues, mais plus du tout aujourd’hui. Et il y a Thorgal, c’est la BD que j’ai le plus lue au monde. Chaque tome, j’ai dû le lire sept ou huit fois, c’était vraiment une obsession. Il y a aussi les BD françaises qui ont été importantes, Titeuf m’a beaucoup marqué.

Pourquoi Titeuf ?

Ça parle aux enfants de choses sérieuses, dont on peut t’éloigner quand tu es petit. Titeuf est une bonne passerelle pour comprendre, et Zep a une bonne manière pour expliquer tout ça aux enfants, à sa manière, et c’est sain. Titeuf fait plein de conneries et c’est cool, et il y a Nadia, dont il est amoureux… Tu t’identifies à fond ! Moi aussi, il y avait une fille dont tout le monde était amoureux dans la classe, j’avais l’impression que cette BD racontait un petit peu ma vie.

Tu choisis de venir vivre à Paris il y a deux ans, qu’est-ce que ça a changé ? Quelles sont les différences entre la France et la Belgique ?

Grande différence au niveau de la mentalité. Je dirais qu’en Belgique les gens sont plus doux et moins dans la compétition, et il se trouve que personnellement le challenge me stimule. Donc j’aime bien les pays où il y a une sorte d’émulation saine. Du coup, ça bouge, ça pétille, et c’est ce dont j’ai besoin. J’ai besoin de mouvements, de découvrir le monde, que ça avance, c’est stimulant, je sais que c’est lié à ma personnalité. À Paris, les gens sont speeds, et ce speed me fait du bien. Je veux courir, et ici les gens courent !

Paris est une grande ville, les bibliothèques sont beaucoup plus développées, je vais beaucoup voir les expositions, elles me nourrissent. Ça change aussi en termes de nourriture, il y a plus de… fruits différents qu’en Belgique, et j’adore les fruits donc je l’ai remarqué directement ! (Rires.)

Comment ça a impacté ton travail ce déménagement ?

Je dirais que quand je suis arrivé à Paris, la première année, j’étais beaucoup plus mystique dans mes peintures, avec des dessins qui étaient, on dira, « magiques ». Et depuis un an environ, ce que je fais le plus, c’est le Made in Street.

Quand je faisais des choses magiques et chamaniques, j’étais dans ma tanière, dans mon atelier, tandis que maintenant avec le made in street, en plus de cette magie, il y a une ouverture sur le monde. Il y a eu ce passage très fort entre le moment dans mon atelier où je ne voyais personne, et je n’en n’avais pas l’envie, et le moment où je suis allé dans la rue pour montrer ce que je faisais. Il fallait être prêt, et je l’étais.

Le mysticisme, la magie, ça vient d’où ?

C’est à l’intérieur de moi. Dès que je me mets à peindre, j’ai besoin de l’exprimer. Ça a besoin d’être dans les œuvres, c’est très profond. Je ne sais pas expliquer d’où ça vient, je sais juste que c’est puissant, c’est magique, et ça me guide. C’est très instinctif, c’est comme une petite voix qui te dit quoi faire.

Je crois à une source, à une intelligence, qui gère l’univers et qui a mis en place des règles qui font que ça fonctionne. Mais c’est très personnel, et ça s’est développé quand j’ai commencé la peinture. Une petite voix qui me disait qu’il fallait que je peigne, et j’ai dit : « OK ! » J’ai fait confiance. D’ailleurs, il faut savoir que quand j’ai décidé d’être peintre, je n’avais pas encore peint. Je me suis seulement dit : « Tu es peintre. » Donc quand j’ai décidé que j’étais peintre, je me suis dit : « Il me faut des toiles, et il faut les peindre. Ensuite, il faut les montrer et les vendre. » Donc je l’ai fait, en cherchant ma voie au fur et à mesure.

Avant ça, j’avais fait une école de communication pendant un an et demi, et une école d’art pendant un mois. Mais là, je me suis dit : « Tu ne veux pas avoir un master en art, c’est peindre ce que tu dois faire, et ça n’est pas la même chose. » Décide que tu es peintre, et sois peintre. J’ai fait ma première expo dans ma chambre avec 10 toiles, que j’ai faites en une semaine. J’ai invité des gens à venir les voir, avec un vernissage et des chips, et j’ai vendu mes premières toiles.

J’ai arrêté mes études et mon job étudiant pour faire ces premières peintures, j’en avais marre de cette vie-là, et j’ai tout balancé. Je n’avais pas d’argent, un loyer à payer, et au début mes parents m’ont dit qu’ils ne m’aideraient pas financièrement. J’ai aussi réalisé que j’avais toute l’énergie pour créer, que c’était ma vocation. Donc j’ai fait ces toiles en sachant qu’il fallait que je les vende pour continuer. Et je l’ai dit aux gens quand ils sont venus : « Vu que je démarre, c’est pas cher, donc profitez-en ! » (Sourires.) C’était assez sympa ces premières toiles, il y avait déjà dedans les graines de ce qui allait se faire après.

Peux-tu revenir sur le concept du

« Made in Street » ?

L’idée, c’est de rencontrer le monde, de montrer ce que je fais, en public, mon processus créatif et de simplement être libre. De me dire que je peux peindre n’importe où. Aller à Tokyo, Rio, Paris, New York, Séoul et acheter une grande toile, voire une très grande toile, et la peindre, avec l’atmosphère de la ville, avec mes Posca toujours avec moi, hyper pratiques et portables.

Peindre dans ce contexte c’est magique, ça me permet de découvrir les énergies des lieux où je voyage et créer des œuvres qui sont imprégnées du moment. Depuis quelques temps, j’ai créé des personnages, et je les réinvente au fur et à mesure des toiles. C’est dans l’instant que ça se fait, ça se tisse en direct. J’aime bien penser que chaque toile et chaque projet est une étape, qu’on est en permanence en train de monter des marches, et c’est que de la réussite si tu vois le truc en entier.

Raphaël Kettani est sur Instagram et il a un site web

« Diamant » à l’Espace Oppidum à Paris est prolongée jusqu’au 20 septembre 2019