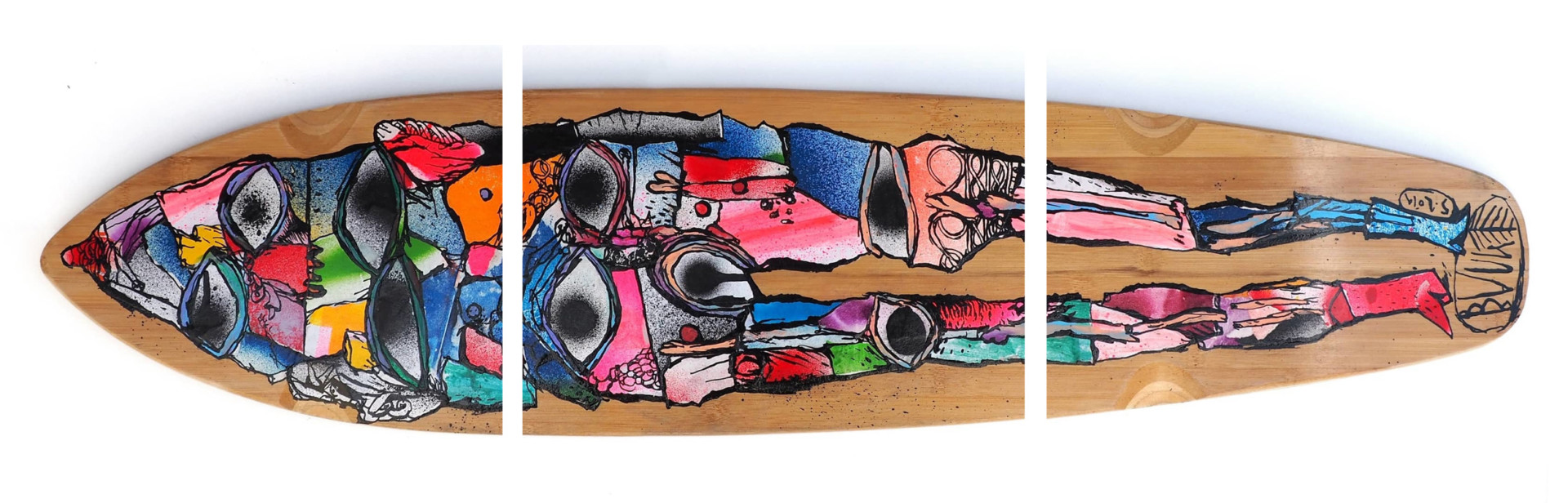

Le bestiaire alambiqué

de Bault

L’interview colorée

dresseur intermittent

Originaire de Sète dans le Sud de la France, Bault a d’abord recouvert les murs de sa ville avant de venir s’installer à la capitale. Il y a développé un bestiaire à lui, des animaux multicolores, hybrides et parfois difformes, ils sont devenus sa marque de fabrique. C’est ce qu’il aime représenter, son petit monde à lui. POSCA a eu l’occasion de collaborer avec lui, et il y a même une vidéo réalisée sur son travail (tout en bas de ce post) qui le montre en action. Voici en mots et bons mots quelques explications sur sa cosmogonie, et ce qui l’anime.

* En préparant cette interview, tu expliquais que le travail du peintre Jean-Michel Basquiat avait été une influence…

Basquiat, j’ai connu au lycée. Et c’est surtout à la rétrospective au Musée d’Art Moderne de Paris, fin 2010, que j’ai pris une claque. Tu sens ses origines haïtiennes, le vaudou, la violence, et sa réflexion sur l’art et la société, c’était un génie.

Je lis une biographie de lui en ce moment, le mec a raconté plein de conneries aux journalistes, à chaque fois il changeait de versions, il y a encore des passages de sa vie qui sont toujours troubles. C’est un livre récent, ça parle aussi de son enfance, des débuts du graffiti et de la situation des Noirs aux États-Unis, c’est très bien expliqué.

* Basquiat, ça a été le début de quelque chose ?

Ma première approche picturale, c’est mon père qui dessine. De façon amateur. Très académique et virtuose. Il faisait de l’aquarelle, ce qui m’a toujours fasciné. C’est vraiment très technique : tu révèles le blanc par le papier. C’est des glacis, des superpositions de couches, c’est cérébral !

Le premier truc que j’ai vu et qui m’a marqué, c’est du Combas. Robert Combas. Quand j’étais gamin, mon père allait beaucoup dans les musées, et ça m’ennnuyait. Un jour, à une expo, il y avait un Robert Combas, juste un. Et là je me suis dit « c’est génial », et il paraît que j’en ai parlé pendant des jours. Et j’aimais beaucoup les BD, puis j’ai commencé à me passionner pour les fanzines. J’ai fait des fanzines débiles au lycée, à la Exposure. Ça parlait de fiestas, de trucs absurdes.

* Dans la BD, quels auteurs tu aimes ?

Il y avait les lectures de mon père : Hara Kiri, Reiser, Manara, Hugo Pratt, mais la grosse claque, ça a été Nicolas de Crécy. Nicolas de Crécy et sa première BD, Le Bibendum céleste, c’est littéraire, absurde et le dessin est virtuose. Le monde est baroque, loufoque, avec des têtes coupées qui parlent, des phoques, des villes comme « New York-sur-Loire ». Et lui, il casse son style, il commence avec un truc très fouillé, des détails incroyables, puis il passe en deux couleurs, et ensuite à un dessin très naïf.

* Le fait de dessiner plusieurs styles, ça a été un déclencheur pour toi ?

Oui, mais il n’y a pas que lui. À partir du moment où tu utilises des modes de représentation différents dans un même dessin, je trouve ça génial. Picasso l’a fait, avec la maîtrise de la peinture. Toute sa vie, il a déconstruit les acquis qu’il avait. Par contre je ne me suis jamais laissé tenter par la BD. Parce que c’est trop… solitaire. C’est une activité… dure, difficile. Pour moi, la solitude du créateur de BD c’est l’angoisse totale.

* Tu n’envisages pas la création seul ?

Si, car il y a une phase d’atelier qui est nécessaire. La phase de création ne peut être que solitaire. Mais l’atelier te permet aussi de bosser avec plusieurs personnes. Du coup, dès que tu as une problématique technique, tu peux demander à quelqu’un. Je conçois l’atelier comme une activité solitaire, mais l’atelier ouvert, ça me plaît beaucoup comme concept.

* D’ailleurs tu collabores souvent avec des gens, avec Doudou qui a un style très différent du tien…

Les collaborations sur les murs, ce sont des histoires d’amitié. Tu fais connaissance, on a la même passion, et même si tu n’adhères pas à 100%, tu peux faire une fresque en commun. Je crois surtout que tu apprends à chaque fois que tu fais une collaboration. Que ce soit avec un môme de 4 ans ou avec un artiste confirmé. Tu regardes, tu apprends et si c’est raté, c’est raté, c’est pas grave.

* Tu as fait beaucoup de graffiti ?

Oui, avant d’entrer aux Beaux-Arts, j’ai découvert ce mouvement à Toulouse avec la Truskool : Fafi, Tilt, Miss Van… D’un mur en briquettes rouges tu te retrouvais face à un Tilt super clean ou alors une nana de Fafi ou Miss Van, c’était un moment incroyable. J’ai beaucoup tagué. Pour l’adrénaline. J’ai fait quelques trains, mais ça ne me plaisait pas : trop rapide, trop tendu. Mais c’est une certaine émotion.

* Tu dessines beaucoup d’animaux, et parfois tu peux ajouter des bâtons pour faire les pattes, c’est de la fainéantise…

(Sourire.) Non ! mais quand j’étais aux Beaux-Arts, on me disait toujours : « Il faut savoir s’arrêter. » Tu peux faire des dessins qui ressemblent à des pièces montées, des prouesses techniques. Mais quand tu parles du hibou et de ses pattes, il y a une partie, le regard et la tête, qui est très travaillée, et c’est ce que tu vois en premier. Le reste n’est pas réellement important. Ça n’est pas par fainéantise… si un peu finalement ! C’est surtout faire un choix. J’aime quand il y a une altération, tac ! tu passes dans un autre monde. Je n’aurais pas vu des pattes réalistes sur ce hibou, et la preuve c’est que tu en parles, tu t’es posé des questions, c’est que ça fonctionne.

* On te connaît pour ton étrange bestiaire, pourquoi tu as choisi les animaux comme sujet ?

Avec les animaux, il y a une liberté de représentation que je n’ai pas avec un humain. D’ailleurs j’utilise souvent plusieurs animaux pour en faire un, je peux redessiner complètement des parties que je vais réinventer. Il y a cette liberté que j’aime beaucoup. Si tu foires un peu la proportion d’un animal, sa tête par exemple, ça ne se voit pas trop. Si tu foires la proportion d’un visage humain, là c’est problématique.

* Tu es concerné par l’écologie ? Ton dessin est politique ?

Je ne fais pas de politique de façon frontale, je ne suis pas un activiste. Dans mes dessins, il y a un décrochement, plusieurs grilles de lecture, et je joue sur le coté flou et absurde du sens. L’écologie, ça me préoccupe, mais ce serait plutôt une réflexion sur la nature humaine. Quand je représente des animaux, c’est comme La Fontaine. Il utilise les animaux pour parler des humains et de la société. L’animal permet de faire passer des trucs durs avec des représentations plus douces.

Mes dessins, aussi abstraits qu’ils puissent paraître : déglingos, décalés, contiennent toujours une idée, un rebondissement sur mon interprétation de la société. Je fais des trucs dans la rue, j’impose durablement une image à des gens, j’essaie d’avoir une lecture qui peut intéresser un enfant, et qui puisse faire réfléchir un adulte.

* Tu as un support de prédilection ?

Le mur, c’est sûr. Sur le mur, sans commande, sans enjeu, il y a cette liberté de mouvements, que tu n’auras jamais sauf si tu t’appelles Pierre Soulages, et que tu as un châssis de 8×10 mètres. Sur le mur tu peux tout faire : au pulvérisateur, au burin, à la bombe… La liberté de tout ça, c’est le mur. Et il y a la gestuelle. Il y a quelques jours, j’ai fait un énorme animal, bleu. Il faisait six ou sept mètres de long, et tout le dos je l’ai fait en courant. J’ai couru d’un bout à l’autre pour faire le trait.

Le papier, la toile, c’est hyper castrateur. On est dans un support qui a été acheté. C’est aussi pour ça que je récupère beaucoup d’objets, je les nettoie, je les vernis, tout un process pour qu’ils soient beaux.

*La liberté revient souvent dans tes propos, c’est important ta liberté ?

La liberté… je fais de la batterie depuis que je suis ado, je n’ai jamais pris un cours, je n’ai pas le temps, mais je joue tous les jours. Le côté je tape sur des machins, il y a un peu de ça sur le mur. À partir du moment où il faut faire du remplissage, des trucs techniques avec des angles droits, ça ne me plaît plus du tout.

J’ai beaucoup fait de graffiti sous les railleries et quolibets de mes amis, parce que j’utilisais l’acrylique, un pinceau ou de la craie. Je ne m’interdis rien en terme de techniques, mais je ne me sens pas dans l’obligation de faire des lettrages typiques. Je ne suis pas dans les systèmes de représentations standards, j’essaie de trouver des systèmes.

*Ah mince, on a oublié de parler de Popay…

C’est le Goya du graffiti comme on dit ! C’est l’un des meilleurs coloristes et dessinateur du monde… non, j’en sais rien ! Chaque dessin, chaque fresque, je suis en admiration. Il maîtrise la couleur et le flou, il y a toujours un côté vaporeux, un effet dans la lumière et les reliefs sont incroyables…

.png)