ALËXONE DIZAC S’EXPRIME, ET S’EXPOSE, À COEUR OUVERT

peintre curieux aux cabinets de curiosités multicolores

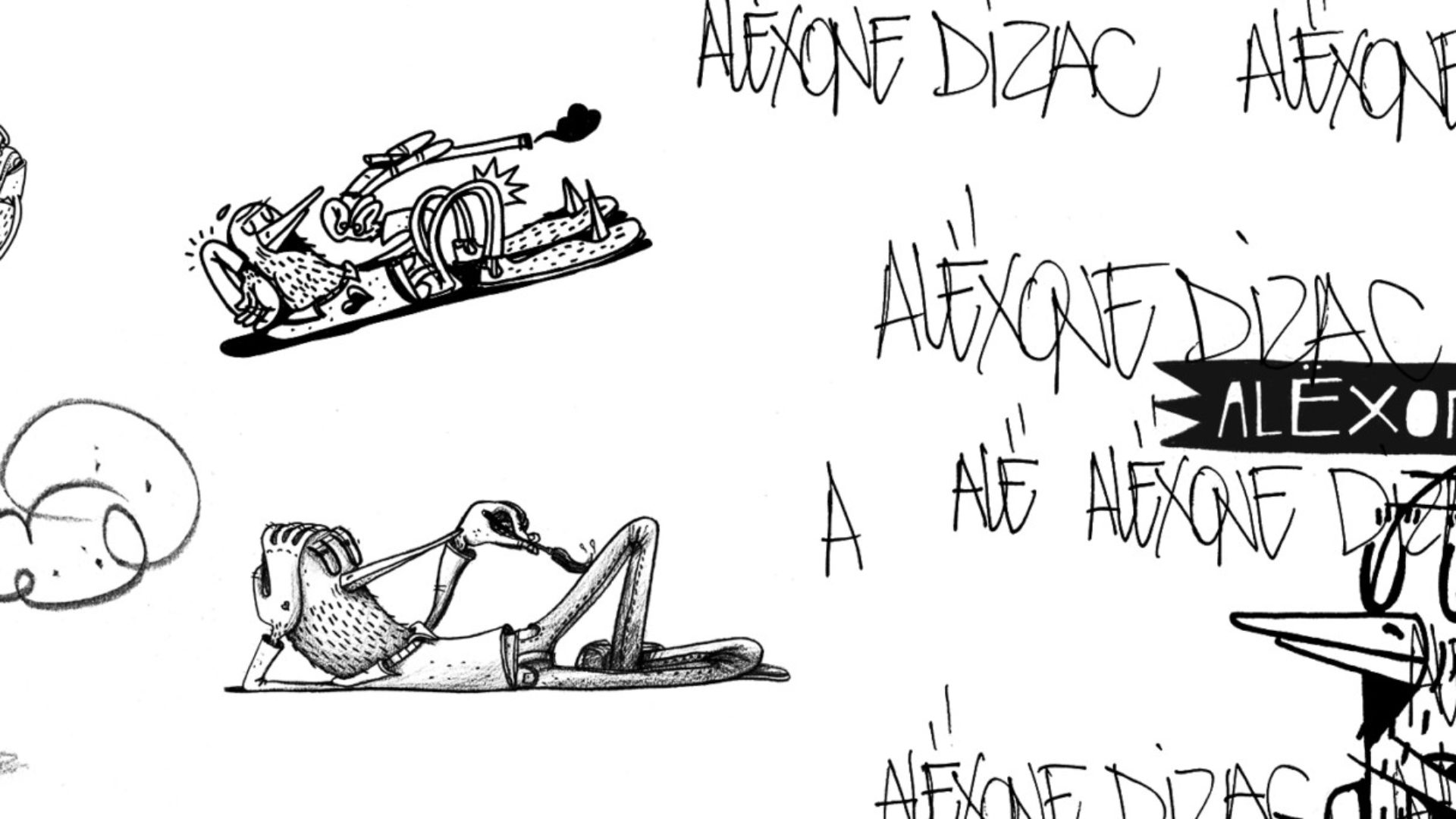

Alexandre Dizac a longtemps été ALËXONE sur les murs et les wagons du métro parisien. Il l’est encore un petit peu, mais aujourd’hui ses activités sont officielles, sur toile et au-dessus du niveau de la mer. Enfant des années 90, il s’immerge dans la culture graffiti qui déferle en France, mêlant hip-hop, breakdance, les baggys et les sneakers massives.

Il apprend sur le tas, sac sur le dos, blackbook bien rempli, aimants sur les bombes de peinture pour éviter que la bille ne cliquette, l’équipement normé pour arpenter la capitale et ses entrailles.

Tout en ayant une facilité pour le dessin, Alexandre aura aussi cette curiosité qui l’attirera dans les musées et les galeries pour y découvrir un monde qu’il ne connait pas. C’est avec des yeux écarquillés et scruteurs, le cerveau qui enregistre, l’esprit qui synthétise, qu’il va flâner dans les institutions parisiennes, riches en couleurs et en cultures.

C’est au tournant des années 2000, après dix ans de formation et de street cred’ qu’il devient peintre. À l’occasion de son exposition À COEUR OUVERT à Nancy, on a passé un moment dans son atelier à lui poser des questions.

https://www.alexone.net/

https://www.instagram.com/alexone_dizac/

Tu exposes jusqu’en octobre 2022 à Nancy, tu peux nous en dire plus sur ce que tu montres ?

C’est une exposition monographique qui s’appelle À CŒUR OUVERT, clairement le titre en dit pas mal. On vient de passer deux ans compliqués en tant qu’artiste, et moi-même dans ma vie personnelle j’ai passé quelques moments compliqués. Quand on m’a proposé de faire cette exposition d’envergure au musée des Beaux Arts de Nancy, dans la galerie Poirel qui fait 650 m2, l’idée était de présenter toutes les facettes de mon travail. Ce n’est pas une rétrospective, on est à un entre-deux.

Je vais présenter des nouvelles choses, dont des sculptures où le processus de fabrication est long, et que je n’ai pas eu l’occasion de montrer toutes ensemble. On va retrouver des toiles, des estampes et des installations… et je vais aussi servir du thé (sourires). On verra l’évolution de ma peinture sur les 20 dernières années, et je produis pour l’expo deux grandes pièces qui font 2,30 sur 6,5 mètres. Elles auront un banc pour s’asseoir en face, pour rentrer dedans, se laisser emporter dans les détails.

On est présentement dans ton atelier, il y a justement ces deux grandes toiles en préparation qui sont de grandes laies de tissus imprimés…

Quasiment toutes mes toiles sont sur des tissus d’ameublement, suffisamment costauds pour les mettre sur châssis, et ça peut m’arriver d’utiliser des tissus d’habillement ou des wax africains, hollandais plutôt (sourires). J’arrive et il y a déjà de la couleur et des formes, il y a une sorte d’émulation, d’excitation, même si c’est un peu fort, de venir peindre dessus… Je vais commencer en faisant des tâches, des tags, des choses comme ça.

Typiquement, sur ces deux grandes pièces, une était très fournie avec des motifs de gravures et j’ai peint dessus sans y faire attention. Sur l’autre, il y avait des feuillages avec lesquels j’ai joués, j’ai fait passer les personnages derrière, devant. C’est tout le temps différent, je vais jouer avec et je n’ai pas le problème de la page blanche.

Tu te laisses porter la toile…

Je pense que ça vient de mon background graffiti. J’ai toujours peint dans des endroits soit abandonnés, soit qui avaient du vécu, et ça m’a toujours plu. Quand j’arrivais pour peindre sur un mur, il pouvait y avoir des tags ou alors des bouts de papier-peint arrachés, et ça me plaisait beaucoup. Et quand tu tagues sur des panneaux, il faut que tu adaptes ton tag pour qu’il se voit. Très vite dans le graffiti j’ai délaissé le mur plat et blanc.

Tu peux revenir sur cette période graffiti, et comment elle s’articule dans ton parcours ?

C’est quelque chose qui m’a accompagné jusqu’à ce que je fais aujourd’hui. J’ai découvert la peinture et le dessin par le biais du graffiti, et les dessins des planches de skate (sourires). Je n’ai pas fait d’école d’art et je n’avais pas une famille ouverte à l’art. J’ai fait le truc classique d’un graffeur, je dirai même d’un jeune des années 90 (sourires) : j’étais en banlieue parisienne, j’ai commencé à faire des tags en volant des POSCA (rires), et à ce moment-là je n’imaginais pas que je deviendrais peintre. On est au collège, on commence à faire des tags, on a un nom, on a un blaze, et on va l’écrire dans les toilettes. Ensuite on va dans les rues du quartier, et après… le métro.

Le métro, ça a été ce que j’ai le plus apprécié. On passait la journée avec des marqueurs et on taguait. Les wagons, les murs, les escaliers, les couloirs, on déambulait dans tout ça. Et on a commencé à s’engouffrer dans les tunnels, à ce moment-là je ne passais plus par les escaliers pour changer de quai, j’étais souvent sur les rails. J’étais tout le temps dans le métro, c’était ma maison. C’est comme ça que j’ai découvert Paris. On n’avait pas de téléphones portables mais on savait se retrouver, je me souviens d’avoir donné des rendez-vous en taguant les murs des stations. Le métro, pour moi, c’était la quintessence du graffiti. L’artistique, il s’est construit fort de tout ça.

C’était compulsif le tag, comme certains le revendiquent ?

Oui clairement, compulsif. Il y avait une addiction à écrire, et ce que j’adorais c’était le marqueur. Avec le marqueur, il y a ce côté où l’on touche le support, on ressent le tag, avec ce petit truc en plus d’adrénaline. Quand on a 16 ans, bah, c’est tout de suite l’escalade, on commence à taguer, on flippe, puis très vite on tague devant tout le monde. On se retrouvait à une quinzaine et on taguait.

Souvent les choses que l’on fait quand on est adolescent c’est un peu débile, mais on adore s’en souvenir. C’était des moments forts parce que sans enjeux. Finalement, qu’est-ce que je ne donnerais pas pour revenir adolescent, aller taguer dans le métro, c’était vraiment le seul truc qui comptait ! (Rires.)

La grande période du tag parisien c’est 89 / 90, et je fais du tag en 1991. Je me souviens de croiser des gens qui me disaient : « C’est fini tout ça ! » Je suis arrivé au creux de la vague, mais à l’époque tout changeait en l’espace de six mois. Je me souviens aussi d’un mec qui m’avait dit : « Moi, ça fait deux ans que je tague. » Waouh, deux ans, c’est tellement un vieux dans le game ! (Rires.)

Tu avais cette lubie de la lettre bien faite ?

C’est arrivé un peu après, oui. Quand on tague dans le métro ça bouge de partout, il faut que ton corps bouge avec les remous pour que ta calligraphie soit nickel. Ça m’a servi quand j’ai fait du graphisme, j’avais la main sûre. Après, j’ai dessiné de la typo à main levée très facilement.

Tu as de la nostalgie par rapport à cette époque ?

Ça commence à faire vraiment longtemps… mais oui, la preuve je t’en parle ! Ce sont des bons souvenirs, c’est pétillant dans mes yeux quand je parle de ça. Il y avait aussi notre naïveté, on traînait dans le métro, gratuitement, c’était fou. Ça nous a fait vivre des moments forts, qu’on ne soupçonne pas vraiment en les vivant, et ce que j’aime dire maintenant c’est que c’était très romantique, parce qu’on l’a fait pour rien.

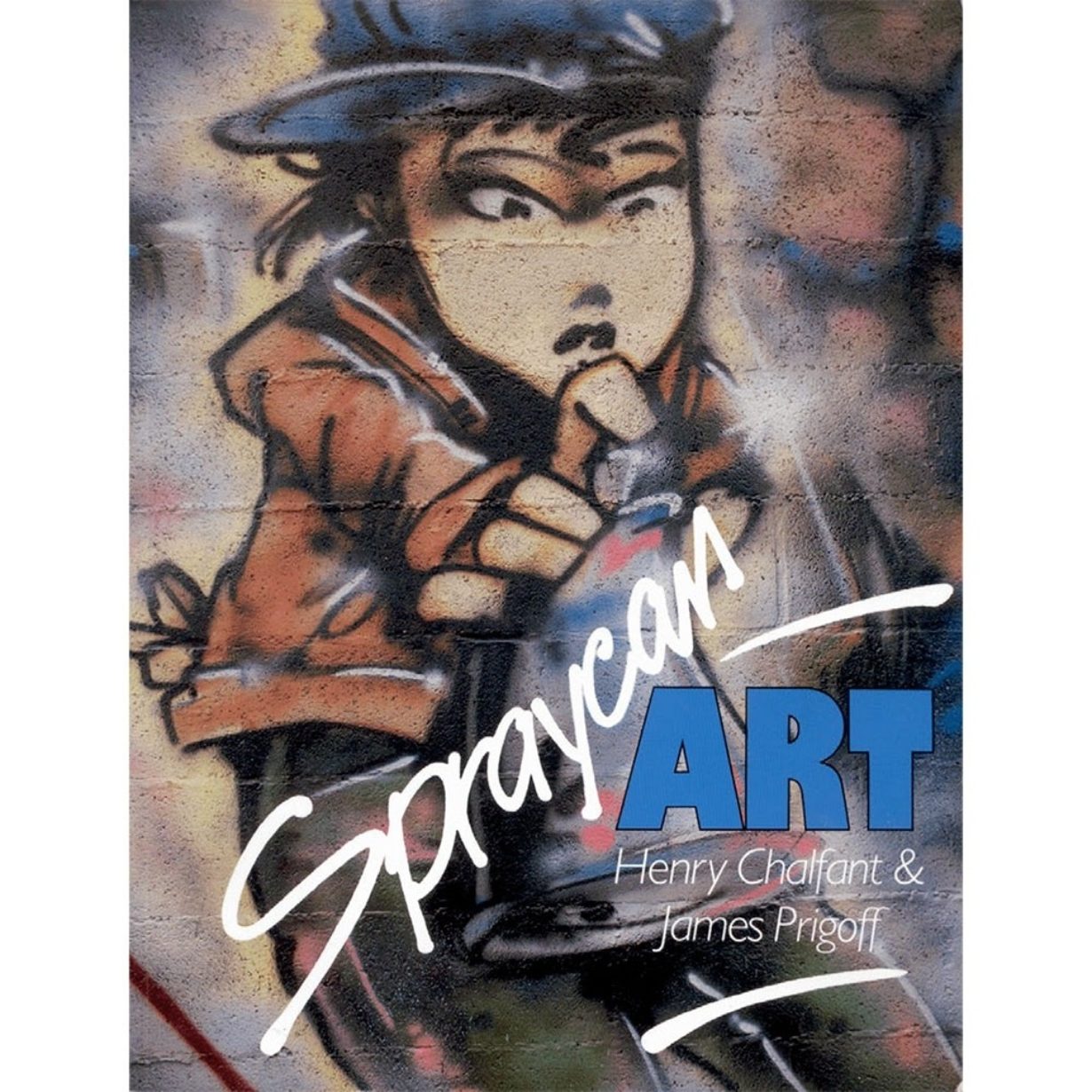

Tu évoques aussi dans tes interviews un prof d’arts plastiques qui vous a montré le livre Spray Can Art…

Oui, et c’est fou… Je pense que je taguais déjà au moment où il nous l’a montré ou alors c’est ce qui m’a fait faire des tags. D’ailleurs, cette salle de classe de dessin était complètement graffée par les ODC. Pour moi, c’était des stars ! En fin d’année, ils venaient peindre le fond de la salle pendant une semaine, en écoutant de la musique fort, à faire les cons, à dessiner des conneries. J’avais les yeux grands ouverts. C’est marrant parce qu’ils sont toujours là aujourd’hui.

Peux-tu nous parler de ton enfance, tu aimais déjà dessiner ?

Je n’ai pas été lié à l’art de quelques façons que ce soit dans ma famille, mais je m’étais rendu compte que j’avais une appétence pour le dessin. À la maternelle, on avait peint le préau, un décor pour faire la photo de fin d’année. C’était Gulliver, le grand Gulliver et les lilliputiens, et c’est moi qui l’ait dessiné. J’ai un souvenir de le faire, donc j’imagine que j’avais une envie de dessiner. Après, il y a zéro dessin.

Ensuite, au collège, j’avais une petite facilité pour dessiner, je recopiais les Tintin. Et peu après je découvre Frank Margerin, on est dans la petite BD, il y avait plein de détails, c’était un peu con, ça me plaisait bien. Il y avait le rockeur, le skinhead, c’était banlieusard, j’avais tout ça autour de moi. Et le graffiti a tout balayé, je découvre Spray Can Art, je fais des petits tags dans le métro et vers 93 / 94, je commence à faire des graffitis. Il m’a fallu un an avant que ça ne coule plus, les bombes n’étaient pas aussi bien à l’époque, mais on s’accrochait. On faisait des photos dans les terrains vagues et une fois par semaine je sortais mes bombes pour graffer, je ne me la racontais pas (sourires). Mais j’étais là, je faisais mon petit truc. 94 / 95 je fais du Graffiti. J’avais trouvé une façon d’avoir des bombes, ça a été le plus gros déclencheur.

J’allais voir tout ce qui se faisait. Paris était rempli de terrains vagues, j’allais voir ceux qui étaient à la mode. En parallèle à tout ça, je faisais des chromes sur les bords d’autoroute. Je me souviens d’en faire un par semaine et toutes les deux semaines on allait faire des trucs avec de la couleur. J’étais préposé aux personnages. Honnêtement, j’avais un problème de technique, je ne savais pas faire des lettres assez belles, c’était plus facile pour moi de faire des personnages. À cette époque, je peignais avec des bombes de bricolage, des MOTiP, c’était impossible de faire des lettrages dignes de ce nom. Quand j’ai eu régulièrement des Sparvar et des Belton, j’ai fait des lettrages corrects.

Tu te souviens de tes personnages ?

Pas loin de ce que je fais maintenant. Je pense que c’est en 95, je pouvais me prétendre graffeur, après je n’étais pas MODE 2… À ce moment-là, il y avait des trucs illustratifs comme faisaient les PCP avec des petits personnages et des effets de couleurs. Je n’avais pas ce niveau, mais je devais être un peu influencé. Tout ce que je faisais sur papier, c’était directement Spray Can Art et les graffs de SEEN. SEEN, je l’ai croisé plus tard à Paris, j’ai compris que ce qu’il faisait était à la base du graffiti, comme ajouter une flèche, mettre un petit cassé dans un coin. C’est assez drôle de découvrir ça. Jusqu’à plus tard passer du temps avec lui et peindre dans son atelier où il m’avait recueilli.

Tu avais un œil sur le travail de MODE 2 ?

À l’époque clairement. C’est parmi les premières peintures que j’ai vues en vrai qui étaient folles. C’était le mur des puces de Montreuil, qui était aussi l’endroit où l’on trouvait des bombes pas chères. À l’époque, il faut imaginer que MODE 2 est au-dessus du lot, sa culture graphique n’était pas celle qu’on avait en tant que jeunes graffeurs. Nos référence, c’étaient les dessins animés comme la Panthère Rose que dessinait SEEN et les petits personnages b-boys. Ça restait très enfantin.

Et d’un coup MODE 2 est arrivé avec de l’illustration qui était, pour le coup, adulte. Dans une interview il parlait de Donjons & Dragons, moi, je n’avais pas ces références-là car je m’étais fait happer par la culture hip-hop. C’est marrant parce qu’aujourd’hui on constate que le graffiti n’est pas rattaché à la culture hip-hop. Il l’a été, il a fait partie d’un des wagons, mais c’est surtout un package que l’on nous a vendu en France. Quand j’ai rencontré SEEN, il écoutait Led Zeppelin et du rock, et quand il se baladait en Europe et qu’il rencontrait des fans, ils étaient 100% hip-hop. Lui, il voulait parler de bécane, il y avait un décalage.

On parlait de Spray Can Art et de ce prof de collège, il avait aussi un lecteur K7 en classe qui était un gros baffle, et il mettait toujours de la musique pendant son cours : Public Enemy, l’album It Takes a Nation of Millions…, les Beastie Boys Paul’s Boutique et Alpha Blondy (rires). Et ce sont les trois K7 que j’ai eues à mettre dans mon walkman qu’il m’a enregistrées ! Il allait le week-end prendre en photo les palissades du Louvre qui étaient graffées, et nous les montrait. Il ramenait aussi des graffeurs qu’il croisait, c’est comme ça que j’ai rencontré POPAY !

Comment tu es passé du graffiti à la peinture ?

Ça s’est fait tout seul, et naturellement. Les trucs qui me plaisaient bien étaient illustratifs, c’était une façon qui me paraissait différente d’utiliser la bombe. POPAY mettait des couleurs qu’il juxtaposait, et il arrivait à donner un volume. Il ne faisait pas forcément de contours, il y avait des effets de couleurs, elles n’étaient pas forcément crème pour faire la peau. Et ça, très vite, ça m’a intéressé, et j’étais dans cette recherche.

Après, j’ai découvert tout simplement la peinture. Je suis allé dans les musées, tout seul, voir ce qu’il si passait. J’ai découvert Georg Baselitz parce qu’il était au Musée d’Art Moderne qui était au Palais de Tokyo [à deux pas du Trocadéro – ndr], où je venais faire du skate avec mes potes. Et j’étais allé voir. Comme quoi ça ne se joue à pas grand chose. Je me souviens que c’était des traces de pinceaux, ses têtes à l’envers, c’était très grand. Il y avait un rapport avec le graffiti, les couleurs étaient vives, et ça me plaisait bien.

Un autre qui m’avait marqué, c’est Erró, au Jeu de Paume. Je l’avais vu sur France 3 et j’ai trouvé ça superbe, j’y suis allé l’après-midi. À ce moment-là, je ne savais pas ce que je cherchais, mais quand je voyais quelque chose, j’y allais entre deux tags (rires). Ah, j’oubliais, et là on retourne au Forum des Halles, il y avait une grande fresque de, comment il s’appelle… un peintre qui utilise des typos avec des couleurs très modernes, j’ai le livre ici… Quand ma mère allait faire les courses, elle me laissait devant. J’étais subjugué. Quand ils ont fait les travaux, il l’ont emmenée dans le sud de la France. Il avait un atelier sous La Défense… Raymond Moretti.

Tu me disais que tu avais travaillé avant d’être peintre…

Après des péripéties avec l’école, qui n’était pas là où j’étais le mieux, je me suis retrouvé à faire un travail de publicitaire-maquettiste, donc je suis devenu graphiste. À ce moment-là j’étais pas mal impliqué dans le graffiti et dans un fanzine de graffiti. C’était GRAFF IT !. Je passais mes nuits à faire des mises en page, avec des belles photos de Xavier de Nauw en couverture. Il y avait 700 photos par numéro, qu’il fallait scanner. À l’époque, il n’y avait pas de scanner pour le grand public, on avait des potes qui bossaient dans des boites d’impression qui nous aidaient.

Ce qui est marrant c’est que l’on se retrouvait dans des festivals à travers la France pour récupérer un Zip, un SyQuest ou un Jaz avec les photos scannées dessus ! [Les clefs USB des années 90 / 2000 – ndr.] C’était le côté bricolage du truc et ça me prenait pas mal de temps. Avec cette expérience, j’ai découvert ce qu’était la presse et le livre, je suis passé par toute la chaîne graphique.

Pour le coup, on avait de l’énergie. Et quand on parle de l’école du graffiti, ça n’est pas porter des casquettes à l’envers et faire des trucs illégaux, il y avait des projets, des rencontres et des interactions, des voyages et des festivals, je suis allé faire des tags sur des t-shirts pour des défilés de mode, comme on allait peindre dans des terrains vagues.

Il y a aussi une incartade à Bruxelles qui sera déterminante…

En 2002, je n’ai pas d’atelier à Paris, je squatte celui du 9ème Concept. Je fais des aller-retour à Bruxelles chez un pote, je rencontre des jeunes en école d’art qui ont des ateliers et ils me parlent de 30 m2 pour 100 euros, j’arrive ! Et j’ai débarqué. L’idée était de produire une vingtaine de toiles et revenir à Paris pour exposer. Je me retrouve là-bas en fin d’années, il fait hyper froid, l’atelier est à Möllenbeck, il y a des trous dans les fenêtres, mais c’est la bohème ! Je faisais des freelances de graphisme, et loin des yeux loin du cœur, il n’y a plus personnes qui me fait bosser. Du coup, je ne fais que de la peinture.

Par contre, très clairement je n’ai plus de thune qui rentre, je ne peux plus payer l’atelier, donc mon salon devient mon atelier. Je me suis retrouvé à taper des caddies chez Colruyt, mais c’est marrant car je n’ai aucun souvenirs de difficultés, et quand j’y repense c’était un drôle de truc… (Sourires.) C’est à ce moment-là où j’ai commencé à vendre mes toiles et faire des expositions avec plus d’envergure.

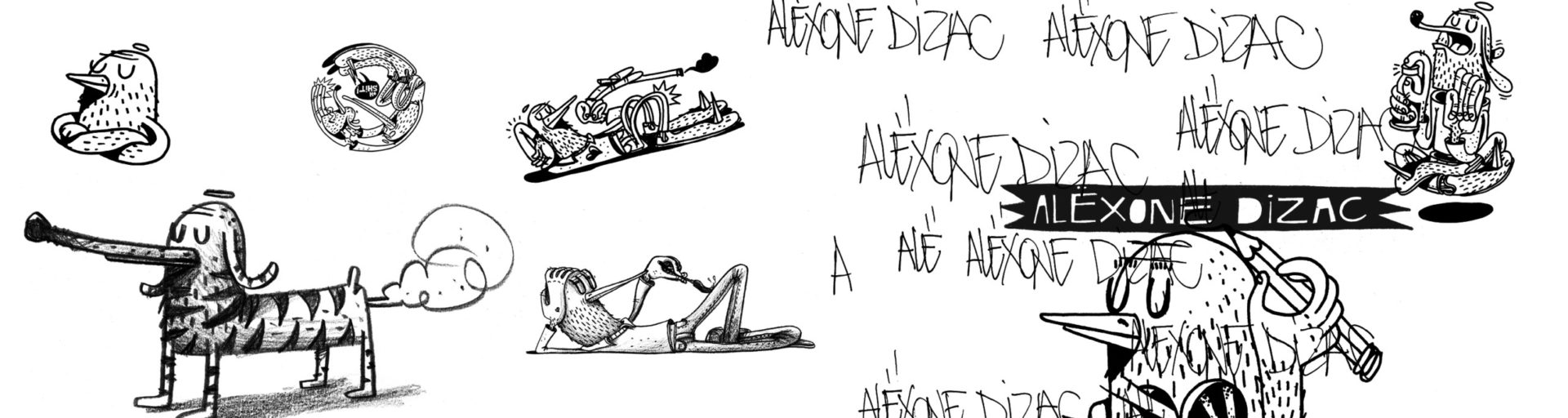

À propos de tes toiles, il y a souvent un pingouin qui y revient, tu peux nous parler de ce personnage ?

C’était un moment où je bossais dans les CD-ROM éducatifs, je devais faire des cartes de jeu de 7 familles. J’ai fait plein d’animaux, dont ce pingouin, qui au début était une sorte de Barbapapa avec un plot attaché par une ficelle en guise de bec. Les formes étaient simples, il y avait un truc très gestuel, le dessin se fait tout seul et ça devient une forme plus qu’une illustration d’un pingouin.

Tu lui fais vivre des aventures à travers ton travail ?

Non, pas du tout. Et de plus en plus, je pense clairement que ma peinture est abstraite, mais j’utilise des éléments très illustratifs. Je fais des personnages qui vont venir dans cet univers, ils sont en apesanteur, ils interagissent ensemble, mais tu vas ressentir des émotions et des sentiments.

C’est abstrait, mais aussi absurde ?

Pourquoi pas… je ne me pose pas la question, mais oui…

Et l’actualité, le message, tu les fais passer à travers ta peinture ?

Oui, mais je ne suis pas tellement dans montrer pour faire des leçons. Cette peinture, qui est derrière toi et qui sera à l’expo, comme il se passe des trucs entre la Russie et l’Ukraine, j’ai mis sur le t-shirt du personnage à gauche… de la poutine… une recette canadienne [cf. l’image ci-dessus – ndr]. Il y a des tensions, les armes sont des rouleaux et des perches, ce sont des « painting warriors », on est dans du ressenti.

Ce n’est pas une toile sur la guerre, mais elle est stigmatisée par cette actualité actuelle. L’air de rien, c’est un peu mon Guernica, en toute modestie (rires). Ce que je dépeins, c’est la vie, on est sur une lisière, j’aime jouer avec le propre, le sale, avec le sucré, le salé, c’est heureux mais peut-être pas tant que ça. Et ma peinture c’est ça : j’ouvre des choses, mais je ne ferme rien.

À COEUR OUVERT

Alëxone, expose à Nancy, la salle Poirel, à partir du 20 mai 2022. Son nom circule depuis les années 90, associé au graffiti, et depuis dix ans, il expérimente et créé dans son atelier à Ivry, en banlieue parisienne. Cette exposition À COEUR OUVERT présente un large panel de son travail au cours des années, du croquis aux toiles, il dévoile son univers et les univers qu’il aime à fabriquer. Il y aura aussi des ateliers POSCA avec les plus jeune, une occasion unique de rencontrer un artiste de son temps.

Galerie POIREL

3 Rue Victor Poirel

54000 Nancy

Ouvert du mardi au dimanche, de 14h à 18h

Fermé le lundi et les 14 juillet et 15 août

.png)