Quand DTONE détonne et nous dit tout !

Juxtaposition

Jean-Marie Compper signe DTONE depuis près de 30 ans. Un pseudo qui est devenu un tag, puis une signature, un nom d’artiste, de chanteur ragga, de peintre, d’amateur très éclairé. C’est devenu son style de vie, une marque de fabrique pour cet observateur-créateur qui ne cesse d’ajouter des éléments à son œuvre. Il juxtapose les toiles sur le mur, les activités, les vêtements qu’il porte : il aime utiliser ce terme, l’idée que rien ne se mélange, mais que tout converge.

DTONE est polyglotte, il aime les mots et leur signification, son langage pictural se veut émotionnel, ses vêtements sélectionnés ils doivent s’accorder. C’est son camouflage, pour se fondre, mais aussi pour se différencier, faire la différence, soit cultiver l’originalité pour mieux exister. Dans cette longue interview, il nous en dit plus sur son parcours, son style de vie, et les liserés noirs qui cernent ses couleurs.

CAMOUFLAGE EVOLUTION

DTONE expose à la galerie Jacques De Vos jusqu’au 31 décembre 2019 sa nouvelle série, qui est la suite de son exposition CAMOUFLAGE de 2016. L’artiste joue sur les plans et les transparence, allie le fond et la forme, et donne le choix au spectateur. Comme il le précise dans son interview, les trames de ses images sont réalisées avec des marqueurs POSCA noir, marron et blanc.

Ensuite, il ajoute les couleurs et réalise des contours nets et précis en noir. Il joue avec la lumière, celle qui est divine, pour mieux éclairer ses femmes troublante, ethnique et complexe, qu’il inscrit dans des vitraux modernes et originaux. Allez-y, en plus DTONE est régulièrement sur place.

Pour commencer, peux-tu nous dire comment le dessin entre dans ta vie ?

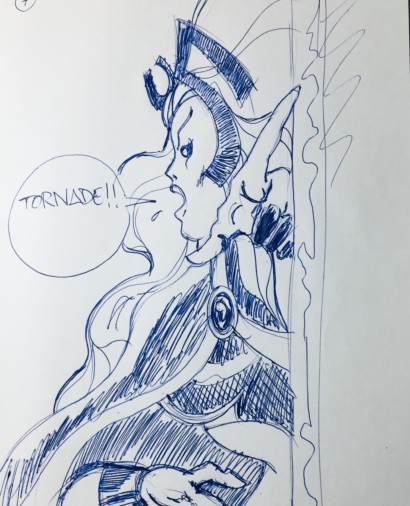

Le dessin, c’est dès mon plus jeune âge. Ensuite j’ai commencé à évoluer avec la bande dessinée. Adolescent je rencontre le graffiti et le tag, ça donne une autre dimension, et je sors de la feuille, je vais sur le mur. C’est aussi au niveau de la gestuelle et de la couleur que ça donne autre chose. Très vite, je veux m’approprier mon dessin, donc je le remets dans un cadre et je passe à la toile. Je juxtapose ces disciplines, je ne passe pas de l’une à l’autre.

Quelles sont tes influences ?

C’est vraiment des influences new-yorkaises, et surtout, quand j’ai commencé le graffiti, il y avait une bible qui était Spraycan Art, et Subway Art aussi ! Des livres emblématiques sur le graffiti. Mais plus jeune, il y avait Strange [magazine papier français plein de héros Marvel !], pour tous les effets et les décors. Et Picsou, pour les mains et la gestuelle, c’était un bon exemple pour dessiner des b-boys.

Est-ce que ton tag a évolué au fil des années, ces 30 dernières années ?

DTONE, dès le début j’ai commencé à l’écrire à l’envers, pour la simple et bonne raison que je le taguais en marchant. Quand tu tagues, tu veux te faire remarquer, quelqu’un qui tague à l’envers tu auras tendance à le retenir. Mon tag a évolué avec les modes, ensuite il y a ceux que l’on préfère, puis une personnalisation du lettrage. Mais la signature que j’ai aujourd’hui, ça fait pas mal de temps que je l’ai trouvée. Je l’ai stabilisée.

Pour revenir à l’univers Marvel, tu faisais des t-shirts avec des super-héros dans les années 90…

J’adorais les super-héros. Il y avait une boutique qui vendait des tee-shirts de super-héros à Saint-Michel, mais les tailles ne me convenaient pas, et ils étaient mal coupés. Je me suis dit que j’allais les faire moi-même. J’ai griffonné des maquettes sur papier, et j’allais les faire en transfert dans un petit bouclard vers Beaubourg. Petit à petit ça plaisait, et j’ai commencé à en vendre à mes potes, ensuite j’ai fait un book et j’ai démarché. J’aime bien les trucs personnalisés, de manière générale.

Comment DTONE s’appropriait les héros Marvel ?

Bah, ils détonnaient ! Ils n’étaient pas dans le ton ! Je prenais des personnages qui n’étaient pas spécialement mis en avant, je voulais me les approprier et les transformer, et en créer. Je leur donnais des dimensions qu’ils n’avaient pas. Il y en a un que j’aimais beaucoup et que je mettais souvent sur mes t-shirts, c’est Luke Cage / Power Man, qui est d’ailleurs calqué sur Mohammed Ali. Et finalement, c’était déjà ma démarche, ce qu’il y a derrière, la richesse, le fond au-delà de la forme. Si la forme me plaît, le fond ne fait que renforcer la forme. Donc, aimant ce côté original, mais pas excentrique, je puisais dedans et je trouvais ça intéressant de le mettre en valeur, à ma manière.

Je suis né en 1971, et je suis un descendant des amoureux de l’Amérique. Les sports américains, le skate, le base-ball, le sportswear, tout ça nous nourrissait. Encore une fois, c’est une question de fond et pas de forme. La forme c’est l’image, le fond c’est l’identité.

Ton expo CAMOUFLAGE EVOLUTION est la suite de CAMOUFLAGE en 2016. Le camouflage revient souvent dans tes images, comment tu l’insères dans ton travail ?

Le camouflage, c’est une introspection. Je pense que cette série est la plus personnelle que j’ai développée. J’ai mis trois ans pour la construire. Il y a plein d’images différentes dans ce que je propose, et c’est tout simplement parce que les gens qui viennent sont tous différents. Ce que l’on perçoit, ce qu’il est en est, ce que l’on constate et ce que l’on décrypte, ce sont des paramètres qui se juxtaposent à chaque fois, mais souvent on s’arrête à l’un, et pas à l’autre. Moi, ce qui m’intéresse, c’est de proposer au visiteur d’aller plus loin que ce qu’il perçoit.

Le camouflage est censé dissimuler, et toi, tu recherches à te différencier, en termes de vêtement par exemple !

L’histoire du camouflage, c’est quoi ? En premier lieu ce qui nous touche, ce qui nous entoure, la végétation et les animaux. Quand tu prends certaines grenouilles qui sont extrêmement voyantes avec des couleurs très vives, pourquoi ? Parce qu’elles sont dangereuses. Tant est si bien que des grenouilles qui sont inoffensives reprennent la même codification pour passer entre les mailles du filet, faire croire que, donc elles sont très visibles. Et tu as aussi des animaux comme les phasmes qui sont invisibles. Ce sont deux camouflages totalement différents. Chez l’être humain, c’est la même chose.

J’aime le style, j’aime les dégaines, le fait d’être soi-même, de le cultiver. Je n’aime pas l’extravagance en tant que telle, je n’aime pas quand on dit de quelqu’un : « c’est un original ». J’aime l’originalité, à savoir la personnalisation des choses, ce qui est le contraire de la mode.

En mettant les habits que tu choisis tu deviens visibles. Par le fait que tu les mettes, et la façon dont tu les mets, en composant, tu les rends visibles. Pour moi, c’est du style, une dégaine, tout simplement. La mode, selon moi, c’est très différent, c’est quelque chose qui vous rend beau. C’est-à-dire acheter des vêtements qui vous rendent visibles, et vous faites partie du groupe. Avec le goût et les codes du moment. Sociétalement, on peut dire camouflé.

Tu parles de ‘dégaine’, tu es aussi précurseur de la sneaker customisée, ça remonte aux années 90 aussi…

Effectivement. Quand j’étais petit, mes parents m’achetaient des chaussures de sport, c’était de l’utilitaire. Il ne faut pas oublier que vu mon grand âge (sourire), quand j’étais petit, au collège, les enfants avaient des chaussures de ville aux pieds. Tu étais puni quand tu avais oublié tes chaussures de sport quand il y avait cours d’EPS. Alors que maintenant les jeunes vont en jogging à l’école !

C’est le hip-hop qui a fait sortir les baskets des terrains de sport. Quand le hip-hop s’est développé, notamment avec les magasins Ticaret, Alpha New York store, Surf Factory, ils avaient des chaussures de fou, mais à un certain prix. C’est une période où je m’habillais tout en noir principalement, et vu que dans les années 90 c’était les couleurs très flashys, donc ça détonnait. Bref, j’achetais des baskets en solde, que je customisais à l’acrylique, et j’avais toujours un POSCA dans la poche, pour faire des retouches s’il y avait une petite craquelure qui apparaissait dans la journée !

Et j’allais flamber avec mes chaussures le samedi après-midi aux Halles, et les gens hallucinaient car j’avais des pompes que personne n’avait. Là, c’est pareil, ça a plu, et j’ai pu en vendre, car avec des amis on a passé beaucoup de temps à chercher de vieux modèles, pour se démarquer, pas forcément pour collectionner. C’était vintage.

Et aujourd’hui, qu’est-ce que tu modifies sur un vêtement ?

Sur une veste j’y appose des coudières, et automatiquement une patte au col pour le fermer. J’ai une approche utilitaire du vêtement, ça doit être beau et fonctionnel. Les matières de base, le vêtement de travail, le vêtement militaire. Plus jeune, j’étais dans l’échange, le troc, donc il fallait chiner pour trouver des choses à échanger, donc bouger pour voir ailleurs. Il me fallait ma propre identité, je voulais porter mes habits.

Et si ça plaisait à quelqu’un, qu’il se rapprochait de moi et qu’il me demandait où j’avais eu telle ou telle pièce, j’inventais des marques, « une marque américaine ». Ensuite j’allais racheter le vêtement, je faisais les modifs et je le revendais. Le regard que l’on me renvoyait ça me donnait confiance, et quand on est jeune c’est important, car souvent on manque de confiance.

Pour revenir à ton travail, le mot vitrail revient dans les observations des spectateurs…

(Sourire.) Il y a deux facteurs : je suis astigmate et hypermétrope, et quand je suis fatigué je vois trouble. Et mes potes, avec qui on se vanne depuis près de 30 ans, ne m’ont jamais épargné. Ils ont toujours aimé ce que je faisais, mais disaient souvent : « C’est pas nickel, c’est pas fini. » Un jour que je dessinais sur une toile, je me suis dit que j’allais masquer les imperfections avec des traits noirs. Quand je regarde mon dessin le soir, je le vois toujours net, alors que ma vue me lâche un peu. Je me rends compte que ces traits noirs, ça donne une sorte de grille.

Donc j’ai commencé à séparer mes couleurs de ce cette façon-là. J’ai gardé cette technique, c’est un peu devenu ma patte, on me reconnaît souvent par rapport à ça. Comme ça ressemblait à des vitraux, j’ai commencé à travailler la transparence, pour que l’on ait réellement l’impression que ce soit du verre, avec un effet de lumière.

La première fois que j’ai appliqué cette technique, c’était sur une toile qui représentait une vierge noire, et je me suis rendu compte quelques temps après que ça fonctionnait aussi bien avec une image qui représente un gang dans une voiture.

Les vitraux ont une connotation religieuse, tu inclus la religion dans ton travail ?

Plutôt la spiritualité. Souvent on associe le vitrail uniquement à la religion, parce qu’ils ont été révélés par la religion. Ce qui est intéressant, c’est que l’image nous fige dans une situation ou une époque, et on se réfère à cette image comme point de départ. Pourtant, souvent c’est beaucoup plus profond, voire même plus simple. Les vitraux, c’étaient les ouvertures à la lumière dans l’église.

Or dans la symbolique, on parle de lumière divine, et sur les vitraux étaient représentés des scènes bibliques. Il y a un double impact, la lumière et la Bible. Et il ne faut pas oublier qu’à cette époque les gens ne savaient ni lire ni écrire pour la plupart, les vitraux c’étaient des livres à ciel ouvert.

Tu peux nous en dire plus sur la création de tes images ? Comment tu procèdes ?

Je me nourris de ma frustration… je suis quelqu’un de frustré parce que j’ai des millions d’idées à la seconde et je dois m’arrêter sur une pour la développer. En fin de compte j’ai gardé ça de la musique, je viens du reggae et du dance-hall, et je sais qu’une peinture c’est comme une chanson, à un moment il faut dire point final et next. Ça veut dire que je m’arrête, et ce que j’ai en plus je le garde pour en faire autre chose. Sinon tu ne fais qu’une toile, comme tu ne ferais qu’une seule chanson, que tu ne sors pas !

Cette série, Camouflage Evolution, je l’ai construite sur trois ans, mon process est particulier : je réfléchis, je ne dessine rien, tout se passe dans ma tête du début à la fin. Ensuite, je passe à ma maquette donc je griffonne sur du papier et je passe à l’ordinateur pour donner vie avec les couleurs. Troisième étape, je travaille directement sur la toile. Ces trois étapes, c’est trois naissances. Pour passer de ma création que j’ai en tête à l’étape de maquette, c’est une déchirure, c’est comme si je recommençais à zéro. Ça peut être des moments pas faciles à vivre, vraiment.

Cette fois, j’ai fait passer devant ce qui était souvent derrière. Je bosse le figuratif, mais si tu enlèves le premier plan ça devient de l’abstrait. Donc j’ai simplement transposé l’arrière à l’avant. La transparence permet de voir le cheminement, les éléments, et comment ils sont construits sur mes toiles, sur un seul plan.

On peut voir les enchevêtrements. Si dans les musées il y a des bancs, c’est pour que les gens s’assoient et regardent les toiles, longtemps, car c’est profond. Moi, j’aime beaucoup marcher dans Paris, et parfois tu passes devant un immeuble à la façade magnifique, mais aussi devant des immeubles que tu ne remarques pas. Et un jour une porte s’entrouvre, et tu aperçois des choses incroyables, une dimension bien plus grande derrière que devant.

Pour terminer, peux-tu nous parler de ton utilisation du POSCA au fil des années ?

À 17 ans premier POSCA, j’y tenais comme à la prunelle de mes yeux, vu le prix que ça coûtait. (Sourire.) Pour moi, c’était magique cette encre avec cette luminosité. J’ai commencé à l’utiliser de plus en plus dans mes dessins, et je le mixais avec l’acrylique, au pinceau. Plus tard, j’ai utilisé uniquement trois couleurs : le marron, le noir et le blanc. Avec ces couleurs je fais mes traits de construction qui restent apparents sur mes toiles.

Quand j’ai rencontré l’équipe POSCA, j’ai pu avoir l’outil à disposition et en quantité, et forcément, ça m’a permis d’aller plus loin. Tu te permets plus de choses, plus d’essais, donc tu arrives aussi à plus de résultats.

Et si tu dois ne conserver qu’un seul POSCA ?

Un PC-3M blanc pour signer mes toiles, à l’envers !

.png)