Delwood

de l’art, du surf & la Nature

natures & découvertes

Aurélien Desbois est un artiste français, que l’on peut croiser du côté d’Anglet. Il peint depuis une dizaine d’années, il est passé des murs à la toile, tout en expérimentant un maximum de supports. Pour son parcours artistique, il a choisi un nom d’emprunt, Delwood, dans lequel on retrouve le concept de Nature.

L’artiste a choisi de développer un art très personnel et de sublimer ses volutes, sur des planches de surf ou à plus grande échelle sur de grands murs, il est aussi très investi auprès d’enfants, à qui il enseigne les bases du dessin, et surtout une réflexion sur les origines et l’environnement. Voici une conversation, concernant la création, les choix de vie, l’art et le surf.

website

Instagram

Delwood – art et jeunesse

D’où vient ce nom, Delwood, et quels ont été tes premiers pas dans le monde de l’art ?

Delwood, c’est venu d’un groupe d’amis graphiste/graffeur/surfeur, ils m’ont appelé comme ça par rapport à mon vrai nom, Desbois. Ça fait maintenant pas mal d’années que je peins. J’ai fait ma première expo en 2001, avant ça j’ai travaillé sur les murs, c’est là où je me suis dévoilé. J’ai fait une école d’art à Bayonne, une équivalence des Beaux Arts, où j’ai appris les bases.

J’ai très vite quitté le circuit académique, car j’ai travaillé très tôt, à 16 ans, dans l’hôtellerie, car j’ai une famille d’hôteliers. Je m’orientais vers une carrière dans ce secteur, et j’ai tout lâché pour ma peinture. J’ai tout consacré à ma peinture à partir de 2005. J’ai commencé à faire des expos, des marchés de l’art, il y avait une dominance autour du surf et du skate dans mon travail, étant surfeur depuis mon plus jeune âge.

Le surf, j’ai commencé à Anglet à une époque où il y avait une quinzaine de surfeurs sur toute la longueur de la plage. Quand j’ai découvert le surf, ça a été l’axe principal et la nourriture de mon travail. C’est sur une planche que je m’inspire, c’est sur une planche que je réfléchis les toiles que je vais faire. J’ai commencé en décorant les planches des amis, j’ai ensuite rencontré Space Junk, une galerie qui travaille autour de la board culture.

Ça a été difficile de mettre de côté un travail plus ‘académique’ et choisir la peinture ?

Ça n’a pas été une décision difficile, ça c’est fait plutôt naturellement. J’ai pas mal d’encouragements familiaux du côté de l’art parce que j’ai un oncle qui est photographe, une tante qui est enseignante aux Beaux Arts et aquarelliste, un autre oncle expose entre New York et Paris. Je suis inspiré par la famille et un mouvement qui m’entoure.

Tu as donc commencé avec le graffiti…

Oui, j’ai fait mon entrée dans la peinture par le mur, par l’extérieur. Ça n’était pas vraiment du street art, plutôt du vandalisme, car j’ai commencé en peignant sur des murs et des trains avec une équipe de graffeurs qui étaient des amis de l’école. C’est là que j’ai pris goût à la peinture et surtout à la bombe. Plus tard j’ai fait mes première toiles à la bombe et au POSCA. J’ai évolué avec une base de graffeur, qui avait envie de courir et se faire courir après dans des zones industrielles et des dépôts de trains. C’était mon ambiance, c’est là que j’ai aimé les sensations. Au-delà d’aller chercher des grandes vagues à Guéthary, j’ai aimé chercher des sensations dans ce genre d’endroits. Je suis souvent allé à Barcelone pour peindre des murs et rencontrer des gens.

L’hiver dernier, j’ai habité à Paris pour me développer dans ma peinture et mes rencontres. J’ai beaucoup peint vers la Bellevilloise [une salle de concert dans le quartier de Belleville], il y a une rue qui est renommée pour peindre en pleine journée quand on le souhaite. J’y ai retrouvé mon goût pour la peinture murale puisqu’ici, dans le Sud-Ouest, il n’y a pas autant d’autorisations et de liberté pour s’exprimer sur les murs.

Je prends de plus en plus goût au grand format, à la peinture au rouleau, à la bombe. Autour de chez moi, je me suis très vite arrêté car j’ai eu des problèmes et des amendes à payer. Je me suis mis à 200 % dans les toiles à partir de 2007, j’ai commencé à produire vraiment beaucoup. D’ailleurs j’en ai plein mon atelier et je ne sais pas quoi en faire ! Ça devient des bons crus de ma production car j’apprécie encore de les regarder.

Tu as fait une école d’art, qu’est-ce que ça t’a apporté ?

Je commence rapidement par le négatif : la façon dont on est formaté en école d’art est une chose qui rend l’art un peu trop académique et trop carré. Je n’aime pas la forme conceptuel de l’art qui demande des grands discours sur trois traits que l’on fera sur une toile blanche. Je ne suis pas contre l’art conceptuel, mais c’est pour moi la façon de formater les artistes. J’ai été alternatif dans ma façon de travailler. À l’école, j’ai quand même appris ce que tous les artistes apprennent : le volume, la lumière, le clair-obscur, la trois dimension, les outils numériques comme Photoshop et Illustrator. J’aime retoucher, meubler mes images, mes dessins, changer.

Ce qu’apporte une école d’art c’est aussi un réseau, des rencontres, le partage avec d’autres artistes. J’étais jeune, je ne me rendais pas compte, et quand j’étais à l’école d’art je travaillais en même temps, je menais deux vies. Très tôt, je trouvais normal de travailler pour acheter ce que l’on avait envie d’acheter. Surtout que je suis un grand consommateur de toiles, de bombes et de peinture. Pour moi, c’était normal de travailler en parallèle, j’ai mis ma qualification artistique au second plan un moment, je l’ai regretté, mais je suis revenu très vite vers la peinture.

Au niveau inspiration, quels sont les artistes dont tu apprécies le travail…

J’ai fait une découverte assez incroyable à la biennale de Venise en 2004, j’ai vu un montage qui s’appelle “Street Market” de Barry McGee [aussi connu sous le nom de Twist, originaire de San Francisco – NDA]. C’est un graffeur américain, et depuis j’ai eu une révélation dans le street art. À la biennale de Lyon, j’ai vu des sculptures de Wim Delvoye, il avait tatoué des cochons. C’est là que j’ai découvert l’art contemporain, et ce que j’aime dans l’art et chez les artistes. Je retrouve beaucoup de liberté, la liberté que je n’avais pas dans mon travail académique, et du coup c’est ce qui me plaisait dans le fait d’être artiste et libre de tout geste et acte que l’on peut faire sur ses toiles ou dans la rue.

Je crois que Barry McGee a été une révélation. J’ai aussi un penchant pour Dubuffet, l’Art brut, Matisse, j’ai regardé des bouquins d’Hundertwasser, qui est un artiste autrichien que j’adore, et je m’inspire des schémas de communication. Dans ma famille, quelqu’un est psychologue et m’a parlé d’un schéma de communication entre les humains, je suis intéressé par la forme communicative de l’art. C’est à dire passer un message à travers des saynètes. J’apprécie aussi Jeff Sotto, j’ai vu ses toiles en off à la biennale de Venise. On y allait chaque année avec l’école, j’ai beaucoup aimé le contact privilégié avec des artistes très connus que pouvait apporter ce genre de manifestations. Voir la toile d’un artiste, sentir son âme et son être, j’ai eu une espèce de capacités à comprendre ce que peignait l’artiste.

Toutes mes toiles ont toujours représenté le masque, le visage. J’ai été inspiré par les séries africaines de Picasso, des masques Moai, des grands totems qui communiquent et imposent la communication. Dans toutes mes toiles figurent un masque qui est l’emblème de ce que je pense, c’est récurrent dans mon travail depuis longtemps. J’ai été inspiré par l’art africain et tribal que j’ai détourné à ma façon. Beaucoup d’artistes peignent des masques, chacun a son identité. Je prends beaucoup de plaisir à figurer le visage qui est pour moi la communication, le passage. Je communique beaucoup autour de ça

Tu parles facilement de ton travail et tu le décris plutôt bien…

Oui, je m’entends assez bien avec mon travail. Après quelques années de peinture, j’arrive à m’entendre avec mes toiles. Puisqu’il y a toujours une sorte de fracture entre son travail, ce que l’on pense et ce que l’on fait, je commence de mieux en mieux à comprendre. Il y a toujours un mystère entre un artiste et son travail, mais je pars du principe qu’il faut entretenir ce mystère. Je me découvre à travers mes toiles, et c’est le fil conducteur de ma vie. Ça l’est depuis pas mal de temps et je le communique avec des expos.

J’ai aussi eu la chance d’exposer à Québec, dans une galerie qui s’appelle Morgan Bridge. Je leur tire mon chapeau, car je suis arrivé au Canada en vacances et on m’a proposé cette expo. J’ai peint dans la cour de mon petit appartement, c’est une grande expérience qui m’a beaucoup encouragé dans ma démarche. Ça a nourri mon travail, le voyage et la rencontre de l’autre côté de l’Atlantique.

Il y a aussi le surf…

Oui, d’ailleurs j’ai commencé par les planches des potes, et j’ai travaillé avec un shapeur du coin qui s’appelle Minvielle. Du coup, j’ai communiqué ma peinture à travers les pieds des surfeurs pros. J’ai décoré la planche de Damien Castera et Antoine Delpero, qui est maintenant champion du monde de longboard. Pour moi, c’était le meilleur moyen d’avoir une œuvre aquatique.

J’ai aussi été pas mal inspiré par la galerie Space Junk, j’ai participé à plusieurs expos collectives. Et j’ai eu l’occasion de rencontrer un artiste australien qui s’appelle Ozzie Wright, qui fait de la musique et du surf, ça m’a beaucoup donné envie de décorer des planches de surf. J’ai aimé décorer des boards pour le côté toiles flottantes, qui se baladent sous les pieds des surfeurs. Je décore moi-même mes planches, ce mouvement me passionne toujours autant. Beaucoup de gens s’intéressent à l’art quand on le diffuse par le biais du surf, qui est un vecteur de communication évident. Le surf est ancré dans la culture et se rapproche des grandes villes, pour moi c’est un bon moyen de communiquer ma fibre de street artiste.

Tu travailles beaucoup avec les enfants, c’est important pour toi de transmettre ?

J’ai passé mon BAFA assez jeune pour travailler avec des enfants. Être animateur, c’était bien, mais il fallait respecter le programme. Maintenant, je suis formateur en activités créatives et j’interviens dans des centres de loisirs, de vacances et je prends beaucoup de plaisir à transmettre ce que je fais et ce que j’aime. D’ailleurs cet été, c’est la partie dominante de mon travail. Je travaille sur des formats de découverte du graffiti, avec des ados et pré-ados. En ce moment, je bosse avec le comité d’entreprise EDF, je suis chargé de faire des missions de médiation culturelle : j’emmène les gens sur des sites et je leur explique la différence entre le street art, le vandalisme, le graffiti, le tag, la dégradation…

J’entame des sujets sensibles pour des gens qui viennent, pour la plupart, de grandes villes, qui sont intéressés par ces mouvements, mais qui pensent aussi que le street art est du vandalisme. Je travaille aussi avec les médiathèques, je fais des formations informatiques avec des enfants et ados. Je fais des circuits street art : comme je connais bien les friches industrielles et les blockhaus qui sont peints, je fais des visites guidées. On fait des photos, des ateliers de retouche et je négocie ensuite avec les mairies pour faire de l’affichage légal dans les rues. À travers le contact avec les enfants, je grandis dans mon art. C’est très enrichissant, surtout les ados, qui est un public auquel on peut se confronter, qui est riche en communication, qui a des idées, de l’imagination…

Pour finir, dans ta biographie sur ton site internet, il y a cette phrase étonnante : « Des visages hurlants souffrant de leur incapacité à communiquer… »

Cette dimension, je l’interprète avec un grand paradoxe. Ça peut être le paradoxe de la couleur qui amène à la vie, au partage, à la fête, inspiré par l’Espagne. Je colorise beaucoup mes toiles, toutes celles réalisées entre 2007 et 2010 étaient de rouge, de jaune, de vert, de couleurs tropicales et chaleureuses. Et en parallèle, il y a ce thème de la communication qui me tient à cœur, que je ressens vraiment, et des thèmes très larges comme l’individualisme de l’homme, le partage…

Je l’interprète dans mes toiles, et chacune finit sur une bonne note ou une recherche de communication différente. J’ai fait une série l’été dernier qui était des saynètes de théâtre qui montrent plusieurs personnages. Au fur et à mesure de l’avancement de la série, les personnages lancent des lassos, qui sont pour moi des lassos de recherche de communication. C’est aussi rapport à Internet, la bulle de consommation, la consommation de communication dans un monde numérique. C’est un monde où les ados sont dix fois plus avancés que nous, alors que l’on a parfois seulement que 10 ans d’écart. Il y a cette communication excessive, on ne s’y retrouve pas dans l’authenticité, et j’essaie de l’exprimer.

J’aime les couleurs, j’en suis passionné. J’ai du goût pour les couleurs pastels, les aplats. La couleur est pour moi ce qui peut nous pousser à communiquer avec une autre dynamique, et dans mes toiles ça se ressent.

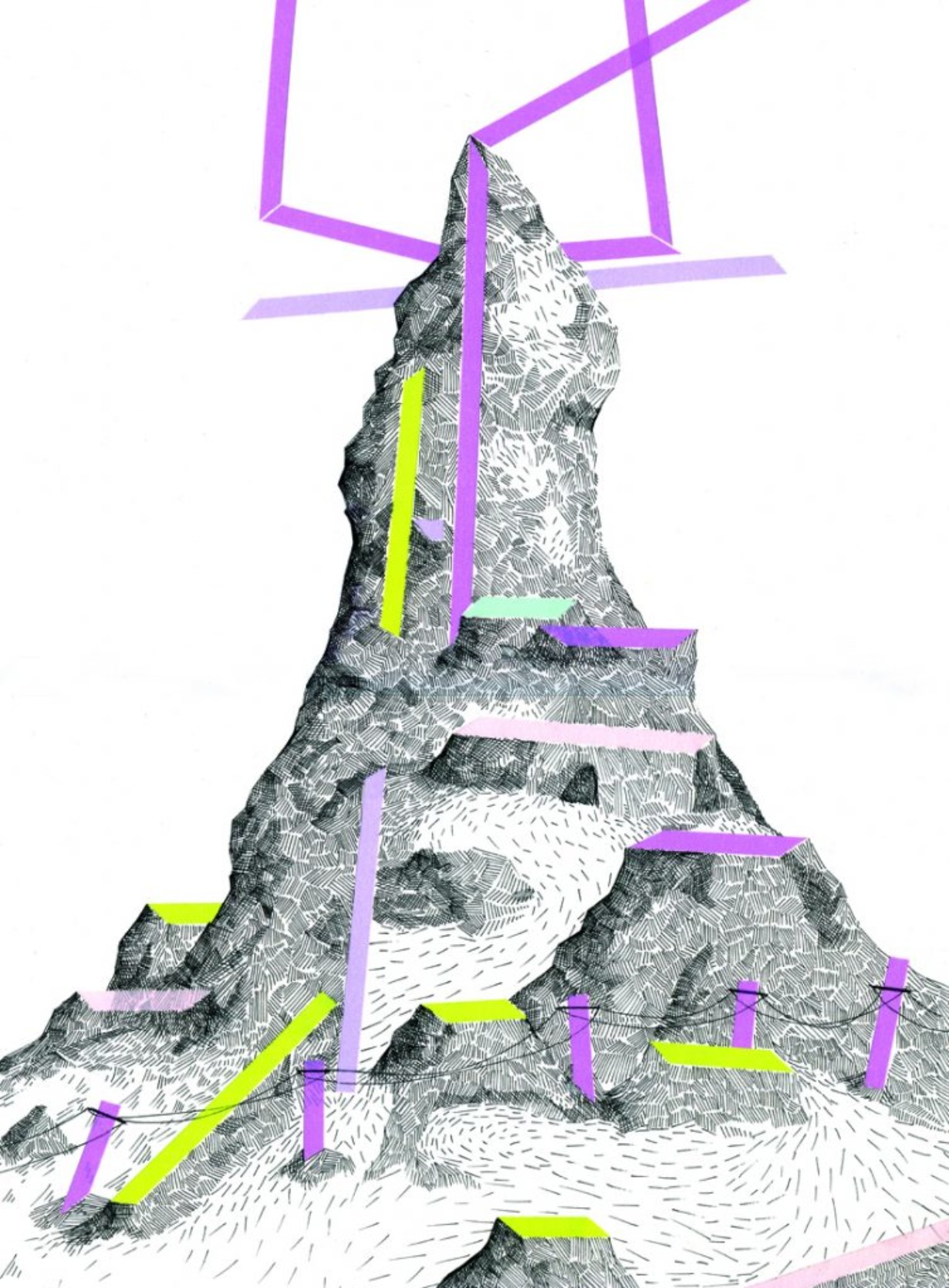

Depuis peu, je dessine beaucoup le granit, qui pour moi est une façon figée de peindre la montagne, et depuis mes séries de communication, je suis passé à l’aérien, le granit, ce qui s’échappe et s’envole. Ça correspond à la suite, le moment où l’artiste réfléchit, je me nourris pas mal de la montagne.

Mon sujet du moment, c’est l’urbanisation de la montagne. C’est un peu ce que j’ai représenté sur la planche pour le GromSearch. C’est la petite histoire d’un personnage qui chute du haut de la planche vers le bas, et qui est chargé de rattraper des cailloux magiques avant de tomber dans l’océan. J’ai de plus en plus une conviction écologique dans ma démarche de peintre. Me rapprochant beaucoup de l’océan étant surfeur, j’ai besoin de parler de la nature avec laquelle je m’entends bien. De la communication, je passe à l’écologie, à la sensibilisation de l’environnement. C’est aussi le lien que peut avoir un surfeur avec son environnement. J’ai une nouvelle série qui apparaît sur mon site, une des grandes toiles que j’ai faite s’appelle élévation, élévation du granit vers le haut pour fuir l’activité humaine.

J’ai aussi fait une installation avec des enfants, on a créé un océan de déchets, pour mettre en avant notre production excessive. J’ai dessiné un géant qui se trouve au centre Mouriscot à Biarritz, c’est en association avec la Surf Rider Fondation. On fait de la sensibilisation concernant le plastique, il y a une grande campagne qui s’appelle Rise above plastic, qui dénonce notre surconsommation. Le géant a été rempli de plastique et les enfants ont écrit une histoire. J’étais le directeur artistique de tout ça. On a bossé pendant les vacances d’avril pour mettre en place cette œuvre collective. J’ai vraiment du plaisir à bosser en collectif, avec des enfants ou d’autres artistes.

Tu peux expliquer ce qu’est le granit ?

Le granit est dans la nature, ça peut être la montagne, des colonnes de cailloux, des grands sommets très pointus, qui m’inspirent et qui imposent une hiérarchie dans la nature. C’est aussi le granit que l’on a autour de nous en ville, le béton. Je fais un parallèle avec mon travail et l’écologie, entre l’avancement du bitume vers la nature et l’urbanisation de la nature.

J’ai fait une installation qui s’appelle Larmes Écologiques : ce sont des totems qui regardent l’océan et qui pleurent des larmes écologiques. Ces larmes sont le revers de la médaille de la consommation, de la dégradation de l’eau, du rejet des égouts dans l’océan.